女生比较会读书?从文科到理工科、从大学到考研,女生人数稳定上升将男性甩在后方,这股阴盛阳衰的浪潮打开了中国的雌化时代。中国的男性族群人数明明多过女性,但在大学里却愈来愈少,究竟在高教这条路上,男生在哪里「掉队」?

当高考成绩揭晓,无数家庭屏息以待,但男孩与女孩的家长们,内心的焦虑却悄然分化。如今的大学校园,已成为「女多男少」的舞台。

★男多女少 在大学逆转

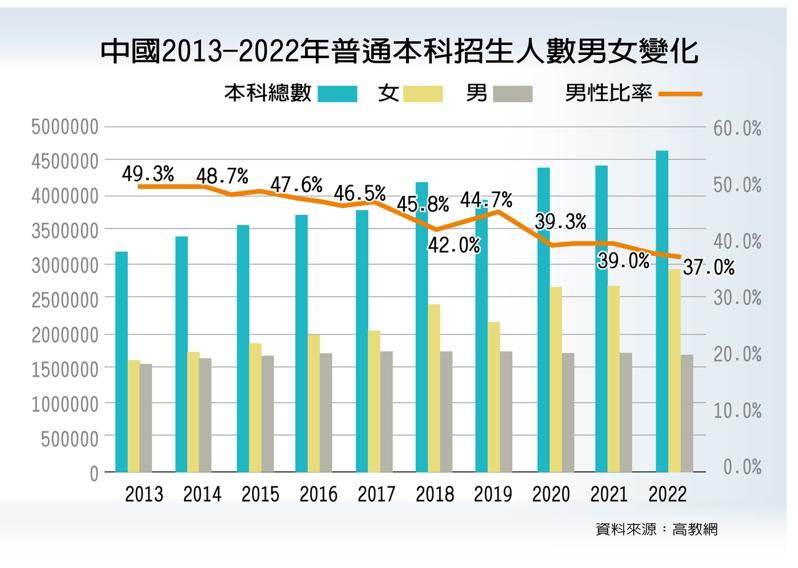

综合大象公社、高教网报导,近些年来,大学新生中「女多男少」愈演愈烈。从2002年到2022年,本科男生入学人数从91.8万增至176万,涨幅88%,但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万,增幅高达348%。2023年,全国本科在校生中女性占比已达52.22%,女生正式成为大学校园的主力军。

2002年男生还占到大学新生的56%,2007年跌破一半,到现在已经只剩40%。甚至有数据显示,2022年,本科阶段招生数女性占比达到历史最高的63%。仅仅20年的时间,「男孩危机」已经变成不折不扣的现实。

这种阴盛阳衰的现象,已经从文科专业蔓延到传统男性主导的理工科领域。在719所高校中,有367所高校女生比率超过男生。重庆邮电大学与国防科技大学的女男比率分别为2.27:1与15.43:1,显示女生占有明显优势。而对外经济贸易大学的男女比率更是达到3:7。

除了官方数据外,也有人从生活经验发现,他读幼稚园时一班15人仅3个女生,那时小男生居多,但大学后周围却都是女生,中间发生了什么变化?追踪中国这些人群出生后的升学轨迹会发现:随着学历提升,女性占比持续上升,最终出现「性别比大逆转」。

过去十年,男大学生的比率持续降低。以上述2022年本科生(大学生)招生数目数据、女比男是295万对上173万,意即每100名女大学生,仅对应58名男大学生,比率逼近失衡的2:1。

一样看2022年的各省大学招生人数:云南招本科生12万人,其中女生10万人、男生2万;广西招本科生14万人,女性10万,男性4万;内蒙招本科生6万人,女性4.6万,1.8万男性;另外像河南、山东、重庆、贵州等出名的「高考大省」,本科招生性别比竟都低于50(男性人数除以女性的百分比),亦即男性人数还不到女性一半。

若看全中国,唯一最逼近本科招生性别比1:1,即男女人数差不多的地区,是北京;另外,上海、江苏、天津、黑龙江、西藏也相对均衡,其他省分则大多女多于男,大学或进入了「雌化时代」。

2025年中国总人口约为14.16亿人,男性约7.21亿,女性约6.95亿。一胎化政策后导致重男轻女性别比失衡,2021年放宽至三胎政策,但出生率未显著回升。虽然男性比女性多3000万人,但是男大学生的比率却持续降低。在网上,有媒体提出质疑「全世界男生都考不过女生吗」?引来网民的「性别」论战。

★高考相对公平 女性赶上

若从全球来看,在美国、加拿大、英国等多国,大学里也都是女比男多。研究发现,只要男女能平等享受教育资源,几十年后女性往往表现更突出。这或也意味,中国高考制度仍算相对公平,让许多女性从「重男轻女」的社会结构起跑线,凭借着后天努力,得以突破、翻转。

现行考试制度注重记忆性和规范性知识考查,在语文、英语等科目上,女生凭借细腻的语言感知和表达能力,表现得更为出色。以高考为例,在历年高考语文和英语的高分段学生中,女生的比率明显高于男生。这种在关键科目上的优势,使得女生在升学竞争中更易胜出。

北京师范大学一项长达十年的追踪研究显示,在语文和英语科目上,女生从小学三年级开始就显著领先于男生;到了高考阶段,女生在文科综合科目上的平均分比男生高出15-20分。即使在传统认为男生占优的数学科目上,女生的表现也已迎头赶上。

高考公平竞争让女生脱颖而出,而中考和高考,这两大教育阶段的重要关卡,成为了「筛掉」男生的两把大漏勺。

在中考阶段,大量男生由于成绩原因被分流到职业中学。有统计显示,初中升高中过程中,全国男生淘汰率约17.29%。进入职业教育轨道后,从而失去进入本科院校的机会。

而在高考阶段,一方面,顶尖高校特殊类型招生比率高且存明显的性别倾向,强基计划、竞赛保送、数学领军计划等特殊渠道普遍偏重理工科领域,竞争异常激烈,并非所有男生都能从中受益。另一方面,文科专业的扩招为女生提供了更多选择空间,进一步加剧了大学性别比率的失衡。

★职场晋升关键 女拚学历

2014年,中国有18个省的高考「状元」是女生,其时人民日报标题是「阴盛阳衰加剧」。山东、河南等人口大省已成为性别倒置的集中区,部分院校女生数量达到男生的2.3倍。以江西为例,2004年出生的孩子中,初中男生比女生多27%,但到本科招生时,女生反超男生近四成。

一般观念里,女性仍然要凭借读书「走出小城、离开大山」,才不会过早进入婚姻,有经济独立的可能性;男性则可选高薪蓝领工作,降低读大学动力。

只是,女性需要特别「努力」自我证明,还是跟「重男轻女」的社会偏见脱不了关系。智联招聘显示,2023年女性平均月薪人民币8689元(约1211美元),比男性低12%,女性职场晋升难,要突破职场性别歧视,学历仍是翻身关键。

●大学生上万元买名企实习机会 陷阱重重

上海一所大学的大三学生李同学正在申请明年秋季入学的海外研究生项目,急于补充一段名企实习经历以「提升背景」的她,从社交媒体小红书上收到了一家求职机构主动抛来的橄榄枝。

谷歌、微软、亚马逊、高盛、路易威登…中介机构的宣传册里都是可以「内推入职」的目标企业,但李同学后来的经历证明,这些诱人的实习机会并非天上掉馅饼,而是一种需要花费上万元购买的「付费实习」,有的项目甚至陷阱重重。

BBC中文网报导,根据中国教育部和人力资源社会保障部2024年11月公布的数据,2025届中国高校毕业生规模预计1222万人,同比增加43万人。为了在激烈的求职竞争中脱颖而出,实习成为在校生或毕业生的必选项,因此也促成畸形市场需求。

中国教育培训机构前从业者杨先生曾作为咨询顾问帮助学生在竞赛、专利或软件著作权方面进行背景提升。「有的学生绩点不够,达不到保研的资格,就拓展一些别的加分项。」杨先生说,在这样的情况下,付费购买实习成为了一种捷径。

提供这种付费实习服务的公司,多数是网络上早已广泛存在的求职机构。传媒行业资深HR Eric杨透露,付费求职产业最早可追溯到留学中介,主要用于留学生申请海外学历时的背景提升。现在,它显然已经适用于任何有实习同找工需求的人群了。

这种中介通常会以「实习内推」、「背景提升」、「名企实习」等常见话术吸睛。在小红书上搜索「实习内推」,就有超过3万条帖子。

来自中国现就读于香港树仁大学的大一学生范玮骐也在努力寻找实习机会。「现在公司希望毕业生一出校园就有较长时间的工作经验,但是这根本就不可能,这很病态,」范玮珩认为,「你只能从大一就开始实习,每一个寒假暑假把实习经历累积起来,才有可能达到要求。」

一家名为「超级学长」的留学培训机构的咨询师匿名透露,市面上的付费实习大致分为「走人事」和「不走人事」两种类型,区别在于受聘人是否经过企业人事部门的正规聘请流程,以及是否在企业的人事系统中登记留名。

其中,不走人事的实习含金量最低,俗称「打黑工」。这位咨询师介绍,远程不走人事的实习项目,适合申研和已经毕业的人做「临时补充」,目的是短时间内快速充实简历,聊胜于无。

而走人事的实习又有在线和线下之分。 「实地走人事是含金量最高、费用最贵的,支持正规背调甚至是转正。」

上海职创科技有限公司介绍,远程走人事项目的价格在1万4000元到2万1000元,不走人事的项目在5000元至8000元,实地实习的价格则都在3万元以上。

前从业者杨先生就坦言,「有的中介会造一个空壳公司让学生远程参与实习。因此实习生远程相关的项目几乎都是假的,最后的实习证明也大概率是PS出来的。」

一家名为「麦芽求职」的实习中介,在今年2月向范玮骐内推了知名快消品牌巨头宝洁(P&G)的市场营销实习岗位,并最终向她发送了offer。

「这是一个在广州进行的实地实习,中介向我要价2万元,」范玮骐回忆道。然而谨慎的她最终并没有付钱,「他们告诉我实习的地点不是在宝洁广州的总部办公室,而是在一个所谓的项目办公地,这并不能在任何可靠平台上被查到,只能说明是中介租用的场地用来冒充的。」

报导指出,大三李同学后来被中介机的「前端导师」推荐了一份为期三个月的美国某著名食品品牌的远程市场营销实习岗位,但她需要为此向该中介机构支付每月1.5万元的服务费用,且不接受订金。

李同学在导师指引下登陆注册「互联派」的微信小程序,在一个名为「启航计划」的菜单栏里签署了盖有该公司公章的合同,并通过微信扫描其官方收款码汇款1.5万元,

这场面试通过一通微信语音电话进行。对于面试的内容,李同学认为「非常幼稚,没有任何专业上的提问」。当她向面试官询问企业内员工的职业晋升路径时,对方也答不上来,只说「涉及私隐不便透露」。随后随后offer便如约而至。「整个过程好随意,感觉在玩角色扮演一样」。

那封漏洞百出的offer邮件里什么都没有,实习时间、发件人落款都没有,「看起来特别假,一看就是用AI生成的」,李同学发现上当,要求该中介机构退款,然而一个自称售后的老师给她打来电话说:「已经发放了offer,合同里所述的条款已经完成,因此不能退款了。」