红上衣、用力握手、大步往前…中国景观设计大师俞孔坚对土地感情深厚,故乡浙江金华东俞村是他心中的桃花源。但都市化过程中,古树没了,水塘也被取代,俞孔坚的桃花源消失了;为了「重建桃花源」,他提倡「海绵城市」,从黑龙江哈尔滨到河北秦皇岛,到浙江台州再到海南三亚,将许多荒芜土地变成葱郁公园。

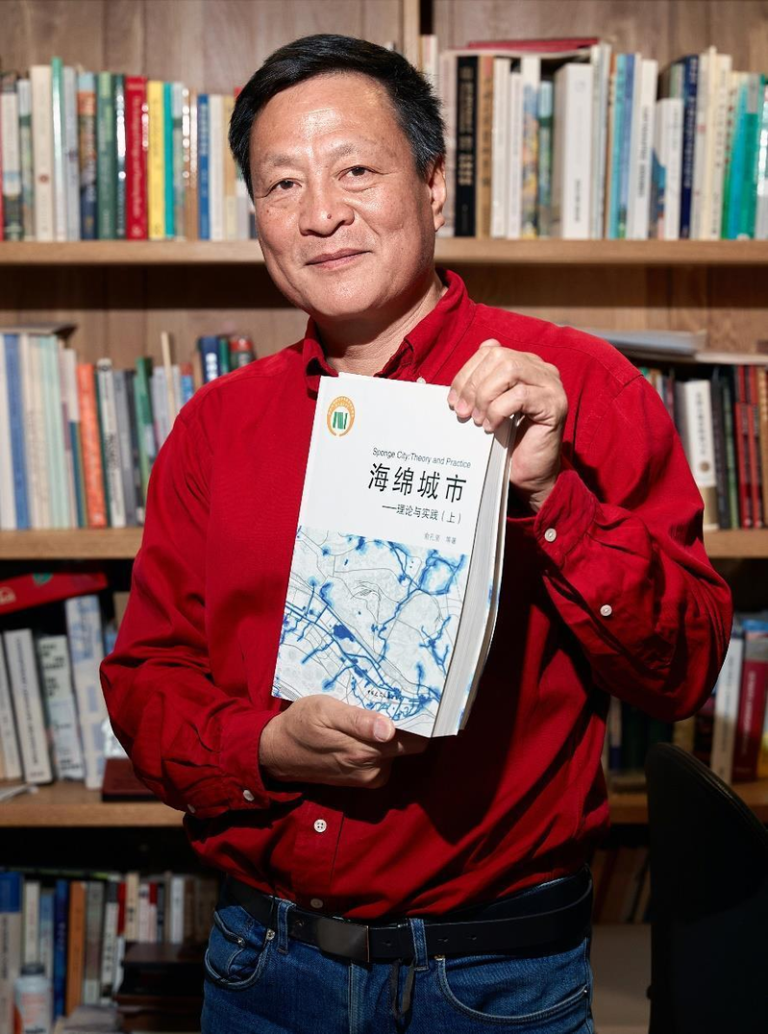

新京报报导,知名的北京大学建筑与景观设计学院教授俞孔坚,日前在巴西不幸坠机身亡,享寿62岁。俞孔坚此行是在巴西南马托格罗索州的潘塔纳尔地区拍摄纪录片「海绵星球」,巴西总统鲁拉也对此发文悼念。

【土】

你真实地看到土地的模样,感受到水的气味,听到普通农民的叹息,触摸到草根的温度。是你用未经过滤的直觉、经验和身体,去丈量一个地方的真实,而不是只凭模型、参数、卫星图像和AI来做判断。

——2025年,俞孔坚在北京大学建筑与景观设计学院毕业典礼上的致辞

2005年,首届国际景观教育大会在同济大学召开,俞孔坚担任主讲嘉宾。据报导,同济大学建筑与城市规画学院景观学系副教授刘悦来和俞孔坚第一次见面,对他身上的两个点印象深刻:握手时传过来的力气,还有在台上的魅力。

「他做的PPT也很好玩,不像其他理工科学者那样都是框架、表格,而是有很多图片。」刘悦来记得,俞孔坚会向大家展示清晨挂着露珠的野草,草地里笑着的孩子,很多照片都是他自己拍的,「他甚至能捕捉到这些美。」

尽管是学术巨匠,俞孔坚的用词和表达却不难懂,「不绕弯儿,不厌其烦地把复杂问题拆回常识。」曾在美国加州与俞孔坚交流过的景观建筑师朱毅这样形容。

俞孔坚喜欢用比喻。例如,描绘能吸收、保存、净化雨水的城市,就用「海绵」来打比方。例如,他会用「野草之美」,来形容自己追求的平常之美、常被人忽视的自然之美。他提倡生态美学,而不是高投入的、装饰的美学,就总结成一个直白的词:「大脚美学」。

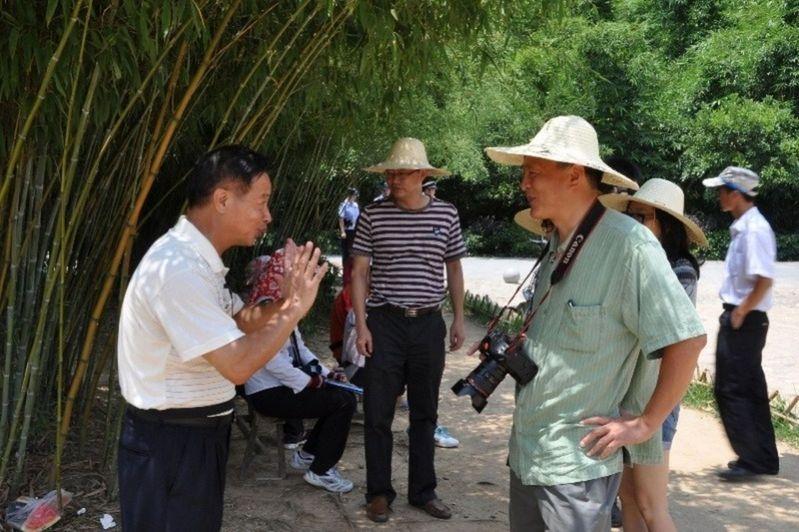

俞孔坚喜欢到处走,走到哪里拍到哪。他带着学生调查走访,都是从头走到尾,一个双肩包装了他出门的所有家当:换洗衣服、电脑、书、笔记本…曾有年轻学生自告奋勇想帮老师拿行李,俞孔坚摆摆手。没走两步,他回头,发现没有一个人跟得上,只好停下来。

「我跑马拉松的都跟不上。」曾和俞孔坚共事过的李平说。在村子里,碰到有意思的地方,俞孔坚就停下来,观察树、古道和房屋间的相对关系,或踩着凉鞋戴个草帽,和村民聊聊风水,解释古人在村落选址和布局上的智能。

「我叫自己土人,我的团队也叫土人。」俞孔坚说。20多年前,他创立设计研究所「土人设计Turen-scape」,致力于探索与自然和谐共生的解决方案。

【水】

窗外不远处,雨天的田埂上正蹒跚着走过去一群人,他们赤脚,披戴着雨衣,挑着沉重的担子,正在为这稻田插秧。通过我模糊的双眼,我似乎看到了人群中我的父亲和母亲。

——2020年,俞孔坚为北京大学建筑与景观设计学院在线毕业典礼致辞

俞孔坚生的家乡在浙江金华东俞村,给学生上课用的课件,还有自己的著作,都放着那里的农地和湿地的照片。

在他成长的田野间,水塘很常见,可以调节旱涝,「有一次发洪水的时候,我掉进白沙溪里,但并没有淹死,因为这条河边有很多植被。」这让俞孔坚开始思考,河流应该是蓝绿交织,水应该有空间,水应该慢下来而不是快速流走。这也是俞孔坚后来「海绵城市」概念的基础。

俞孔坚在村子里生活了17年,每天从日出开始,到日落结束,一切自然运转,东俞村成了他心中的桃花源。

直到后来,尤其是上世纪80年代之后,在快速的工业化、都市化过程中,村庄发生巨变,古树没了,水塘也逐渐被方格网的灌佢系统取代。俞孔坚的桃花源,也就消失了。这成了他此后「重建桃花源」理想的由来。

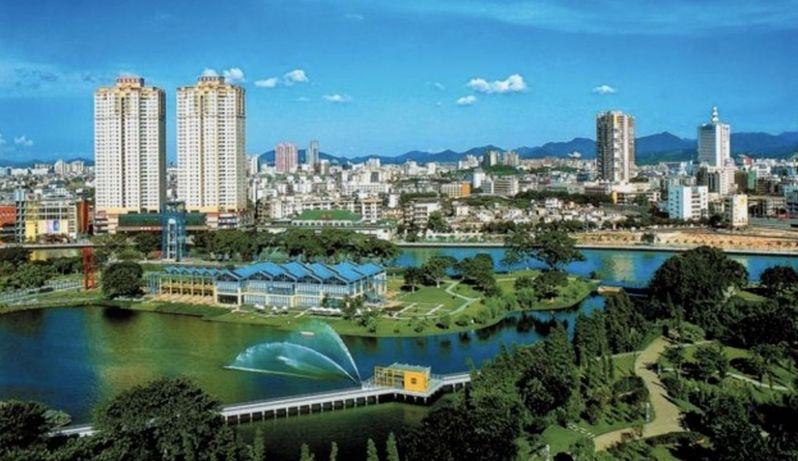

2001年,俞孔坚的「土人设计」团队建造第一个计划──广东中山岐江公园。他们把一个破旧的废船厂改造成主题公园,在水位日变化超过一公尺的情况下,设计出一种栈桥式亲水湖岸,种植大量野生乡土植物,有荷花、菖蒲、白茅等,让这座公园成植物的展示地。后来,这里成了珠江三角洲最受欢迎的婚纱照拍摄地,每年有数千对新人慕名而来。

2004年建成的浙江台州永宁公园中,俞孔坚的做法更大胆—团队砸掉了水泥防洪堤,秉承「与洪水为友」的理念,缓坡入水,种植大量野草,修复了深潭浅滩的生态。

2008年,在天津市河东区,俞孔坚把一块废弃的盐碱地改造成当地最大的湿地公园。那里原本是废弃的打靶场,垃圾遍地。俞孔坚用填挖方技术,根据地形设计21个坑塘洼地当作「海绵」,用来吸收酸性雨水,中和碱性土壤,让它变得适宜植物生长。

俞孔坚一直实践着「海绵城市」的理念。南昌鱼尾洲公园,原本是四分五裂的荒芜鱼塘和粉煤灰废弃地,团队设计大面积滩涂地,让它「能呼吸」。在海口美舍河凤翔公园,团队使用当地的植物,造出密林、台地、湿地、岛屿,净化雨水,阻止河道持续恶化。今年9月初,这两个项目都斩获两项美国景观设计师协会年度大奖。

【人】

做一个忠于自己的与众不同的人,即使同化你的力量有多么强大和险恶。这个世界有100种理由让你改变自己而成为别人,却只有一个理由让你忠于自己,那就是世界需要被给予独特天赋的你。

——2019年,俞孔坚在北京大学建筑与景观设计学院毕业典礼上的致辞

俞孔坚罹难的消息传开之后,社群媒体上,他遍布世界各地的学生、同行都发文缅怀。很多学生在打电话给彼此的时候泣不成声。

「他是我的领路人。」2013年,赵阳第一次在讲座上见到俞孔坚,几百人的教室,满满当当挤着人,有本校的,也有外校的。那次讲座中,俞孔坚强调,对于当下工业化、城市化带来的困境,无法用给城市「化妆」、「美容」的方法来解决,而是需要进行生态设计,「用自然来修复城市」。

1997年,34岁的俞孔坚从哈佛博士毕业,意气风发,回国后创办了北京大学建筑与景观设计学院,担任首任院长。他对国内的许多建设发表自己的意见,例如,抨击城市追求的「大」—大马路、大广场,抨击大肆修建河堤,过度依赖钢筋水泥。

「当时社会上不太能接受我的倡议。我提出生态优先,想纠正破坏环境的趋势,可以说是一个『唱反调』的人。生态和发展本身不矛盾,但是在当时,生态保护的声音比较弱势。」俞孔坚曾在接受媒体采访时说。

刘悦来对当年俞在业界引发的反应有印象。 2000年左右,中国正值大规模城市发展建设时期,俞孔坚的理念很超前,锋芒一露,自然有些寒气逼人。再加上他的语言一向直白,「炸掉大坝」、东西方传统景观是如同古代缠足一般的「小脚美学」…这些表达一出,就招来争议。

「他不随大流,敢于批评。」这正是刘悦来认为俞孔坚身上最珍贵的地方;经过20多年的实践,生态保育成为社会的共识,俞孔坚的概念也越来越显现价值。

●俞孔坚 「与水共生」理想主义者 消失在巴西「最后伊甸园」

「野草可以是美的」、「让市民记住乡愁」、「城市应像海绵」…俞孔坚去世后,北大建筑与景观设计学院多位师生发文缅怀。

「富比世」杂志日前公布一份「2025全球可持续发展领航者」榜单,表彰在气候行动和绿色转型中具有全球影响力的50位人物,俞孔坚成为该榜单上唯一的中国学者代表。

南方都市报报导,今年9月初,巴西建筑与城市规画委员会国际大会(CAU-CI 2025)在首都巴西利亚开幕,俞孔坚发表演讲,呼吁城市必须在面对气候变化时,改变「与水对抗」的旧思维,转而选择「与水共生」。

与此同时,他还在拍摄一部关于「海绵城市」的纪录片,为此到巴西潘塔纳尔地区,这里被誉为「最后的伊甸园」,像一块巨大的海绵保存洪水,滋养生命。没想到,「最后的伊甸园」却成了俞孔坚生前留下的最后影像。

1963年4月,俞孔坚出生于东俞村。那里的风水林、白沙溪、成群的鸟兽虫鱼,人与自然和谐共生,构成了他的童年记忆。

17岁时,他考入北京林业大学园林系,是家乡300多名应届高中生中,唯一「跳出农门」的大学生。离家前,母亲交给他一包家乡的土,被他珍藏很多年,见证着他在北京林业大学完成本科和硕士学业,又于1992年赴美深造,1995年取得哈佛大学设计学博士学位。后来,这抔乡土也贯穿他的职业实践。

俞孔坚目睹家乡小村的时代巨变,对那种以掠夺自然、破坏自然为代价的现代化模式深恶痛绝,一腔热血地倡导回归自然生态,并提出「大脚美学」理念。用他的话来说,很多发展中的城市都在追求一种畸形的美,就像裹了小脚一样,「我们应该做的是解放大脚,让自然充分呼吸,发挥自然的作用」。

他将城市与景观设计视作「生存的艺术」,并通过自己创建的「土人」持续探索、身体力行。位于广东省中山市区的岐江公园,率先给了他实践机会。

岐江公园原址是粤中造船厂,园中有一湖,与河水相通,又受海潮影响,水位随之而变化。1999年,中山市政府就造船厂的改造设计联系俞孔坚,这是他回到中国后接手的第一个项目。

如何在水位变化较大、地质结构不稳定的情况下,建造出亲水的生态护岸?俞孔坚设计了梯田式种植台、方格网状临水步行栈桥,并选择荷花、茭白、菖蒲、茅草等野生植物,形成水生—沼生—湿生—中生植物群落带,进而可以让多种野生动物和昆虫得以栖居、繁衍。

如今人们或许难以想像,「将野草引进城市公园」,在世纪之交的中国是一个多么具有颠覆性、且史无前例的观念。

俞孔坚曾坦言:「我很清楚,我的想法,在当时肯定不能被接受,专家评审那关通不过。」但最终的建成效果,与设计设想一致,还实现了「亲水、生态、优美」,并利用造船厂遗址讲述城市的发展。

2001年建成之后,岐江公园受到普通市民的欢迎,成为中山市的地标之一,先后获得2002年美国景观设计师协会年度荣誉设计奖、2003年中国建筑艺术奖、2004年第十届全国美展金奖、2009年美国城市土地学会全球杰出奖等权威奖项,是中国第一个拿到国际大奖的公园。

「让市民记住乡愁」的岐江公园,很好地承载他在设计上的情怀与追求,也在业内推动一场审美观与价值观的转变。多年来,俞孔坚一直以这个作品为豪,甚至视其为「最值得称赞的一次城市建设创新」。