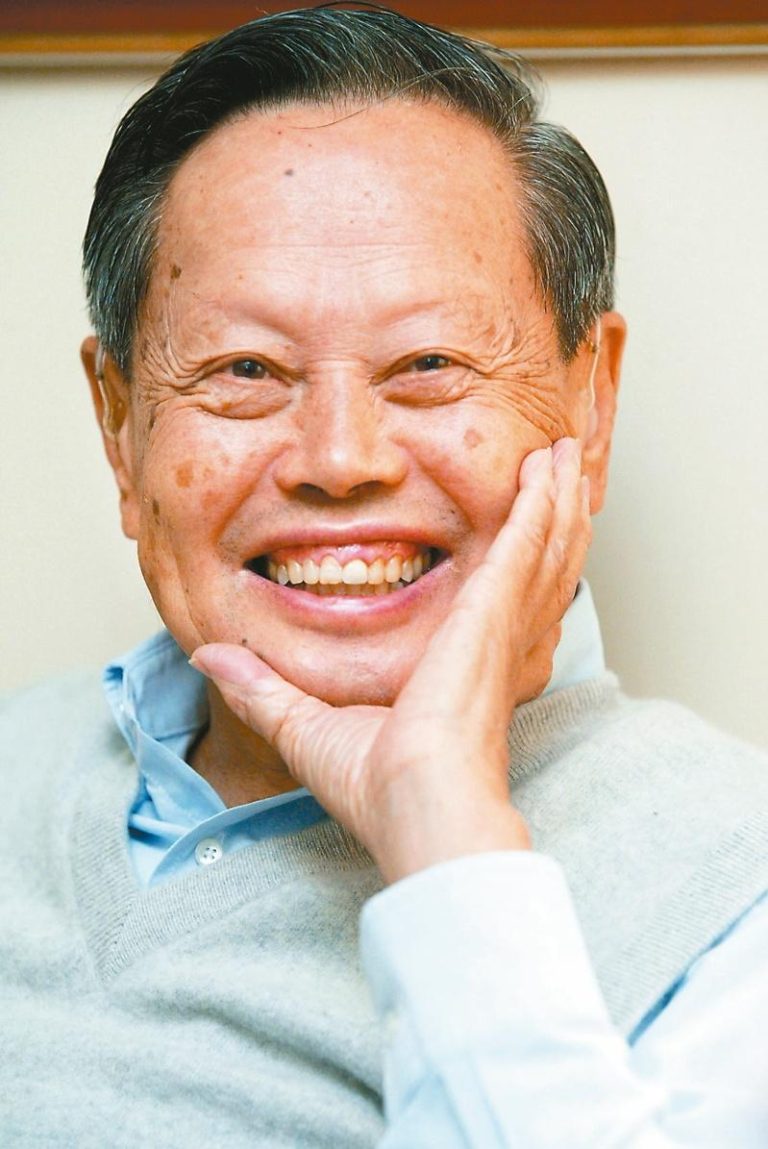

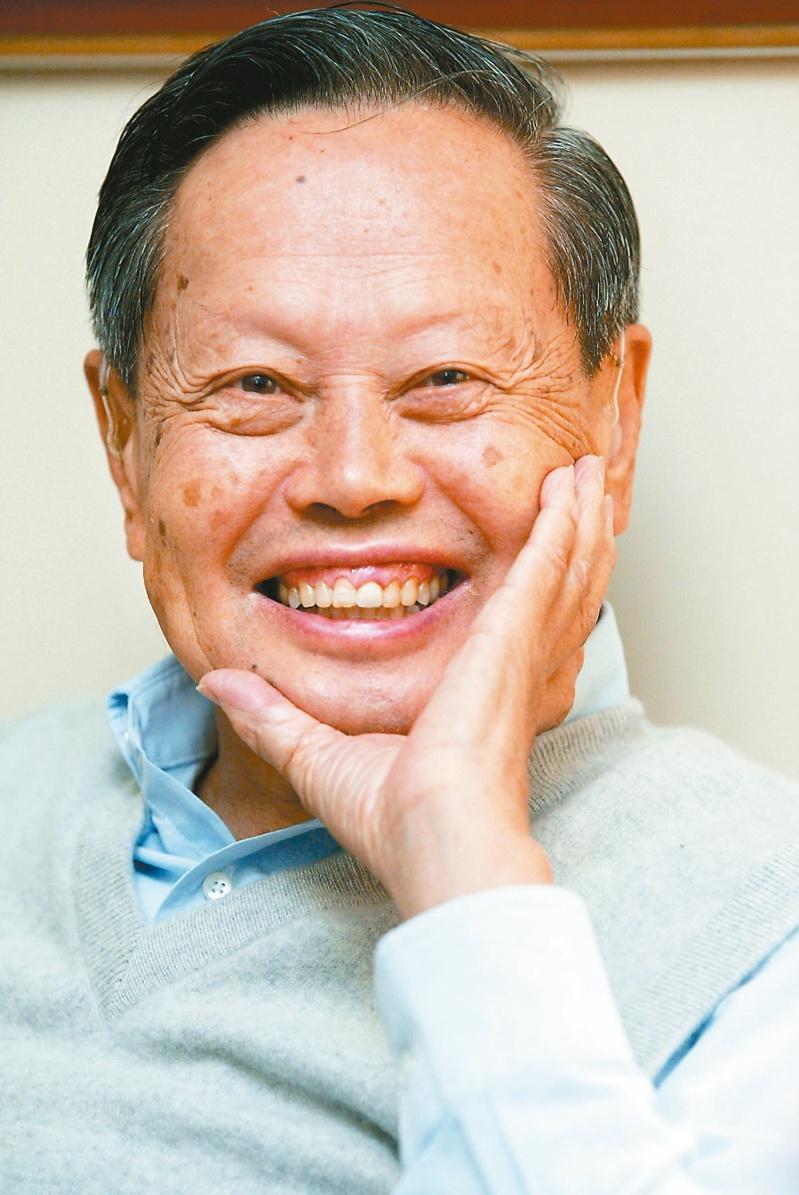

诺贝尔物理学奖得主杨振宁,18日在北京逝世,享嵩寿103岁。

杨振宁与李政道在1956年共同提出「宇称不守恒理论」,改变科学家关于对称性的认知,荣获1957年诺贝尔物理学奖,两人是最早获得诺贝尔奖的华人。时年杨振宁年仅35岁,李政道31岁。李政道于2024年8月4日病逝旧金山,享年97岁,与夫人合葬于苏州。

新华社报导,杨振宁因病18日中午在北京逝世。杨振宁1922年生于安徽合肥,抗战爆发后考入西南联合大学,1945年作为清华留美公费生负笈芝加哥大学,获博士学位后留在学校工作,并在普林斯顿高等研究院进行博士后研究,1952年任永久研究员,1955年任教授;1966年担任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授,创立理论物理研究所(现名为杨振宁理论物理研究所),并在该研究所工作至1999年。

杨振宁于1954年与米尔斯提出「杨—米尔斯规范场论」,奠定后来粒子物理标准模型的基础,并进而与李政道共同发表论文,于1957年共获诺贝尔物理学奖。

杨振宁获奖时国籍为中华民国,隔年当选中研院院士。台北中研院18日在院士要闻中指出,杨振宁与台湾学术界交流频繁,1986年首次以院士身分参加院士会议,并多次参加后续的院士会议,最近一次则是2015年赴台接受台湾大学颁发名誉博士,他对台湾物理学发展影响深远。

杨振宁自1964年首次赴香港中文大学讲学,与香港结下60余年深厚缘分。讲学期间,他在香港与父母、弟妹久别重逢,难得的家庭团聚。一直到1997年香港回归中国后,杨振宁才接受香港中大授予荣誉博士学位。

学术成就外,杨振宁的婚姻生活广受外界关注,他的元配杜致礼于2003年过世,杨振宁第二年与小他54岁翁帆结为连理。杨振宁多次赴台,翁帆都会陪同,两人曾在2006年接受本报系联合报相对论专访,并将这段忘年之爱视为「生命延长论」。

杨振宁认为,他一生从学术上到爱情上都很幸运,「一生这么多幸运,是很少有的」。

杨振宁说,他到美国时22岁,二战刚结束,这以后五、六十年来,全世界人类生产力大幅成长,大多数国家当年的情形,远超过从前;尤其美国,率领整个世界利用科技的影响,使到处变得非常繁荣。这与他个人一生命运,有很密切的关系。

杨振宁在1971年首次回中国访问,掀起华裔学者访中热潮,后又向中国总理周恩来提议应重视基础科学研究。

杨振宁于1999年起出任北京清华大学教授,18日逝世消息传出后,包括清华、西湖大学、东莞理工学院等校均将官网调成黑白色、于首页以斗大标题表达哀悼,并刊文指杨振宁是21世纪最伟大的物理学家之一。

杨振宁是冷战时期分别受两岸最高领导人会见的科学家之一。1973年他在北京获中共中央主席毛泽东会见、1986年于台北获蒋经国总统接见。他于1965年加入美国籍,2015年改为中国籍。