上海一名63岁的男子与94岁父亲一起居家养老,父亲负责买菜做饭,除了一起吃饭外,两人各做各的。

黄河新闻网报导,在上海徐汇的一栋老房子里,63岁的廖占峰与94岁的父亲居住在这里。两房面积不到60平方米,收拾得十分整洁干净,也见证一家人40多年的光阴。13年前母亲过世后,这栋房子只剩父子俩一起生活,廖占峰没有子女,在父亲眼中依旧是需要照顾的孩子。在专注老年人的网站上,廖占峰也记录他和父亲的日常琐事。

凌晨4点,廖占峰在小房间内醒来。过了一刻钟,他走到客厅,烧上两壶水倒进暖瓶,接着烧一壶晾凉,这是一天父子俩要喝的水。洗漱完毕后,他开始在房间里做伸展运动。父亲则在5点半左右起床,洗漱好了开始做早餐,伴着朝阳打开新的一天。

廖家的一日三餐一直由父亲承包,不让其他家庭成员干涉。他是福州人,为了做好当地特色菜鱼丸,会自己买鱼后剁碎捏成型再做好,要花几小时。老先生做的鱼丸没有肉馅,他觉得肉馅的油太过油腻,对身体不好。

吃过早餐后,父亲独自出门买菜。社区有菜场,有时他也会多走10分钟以上到马路对面的菜场,那里的菜更多,也更划算。买好菜了也会在社区附近遛遛弯,遇到年纪相仿的邻居就打招呼聊上一会。有别于有些老人会聚在一起下棋、摄影、跳舞,老先生的生活很简单,买好菜散完步就回家休息,准备做午餐。

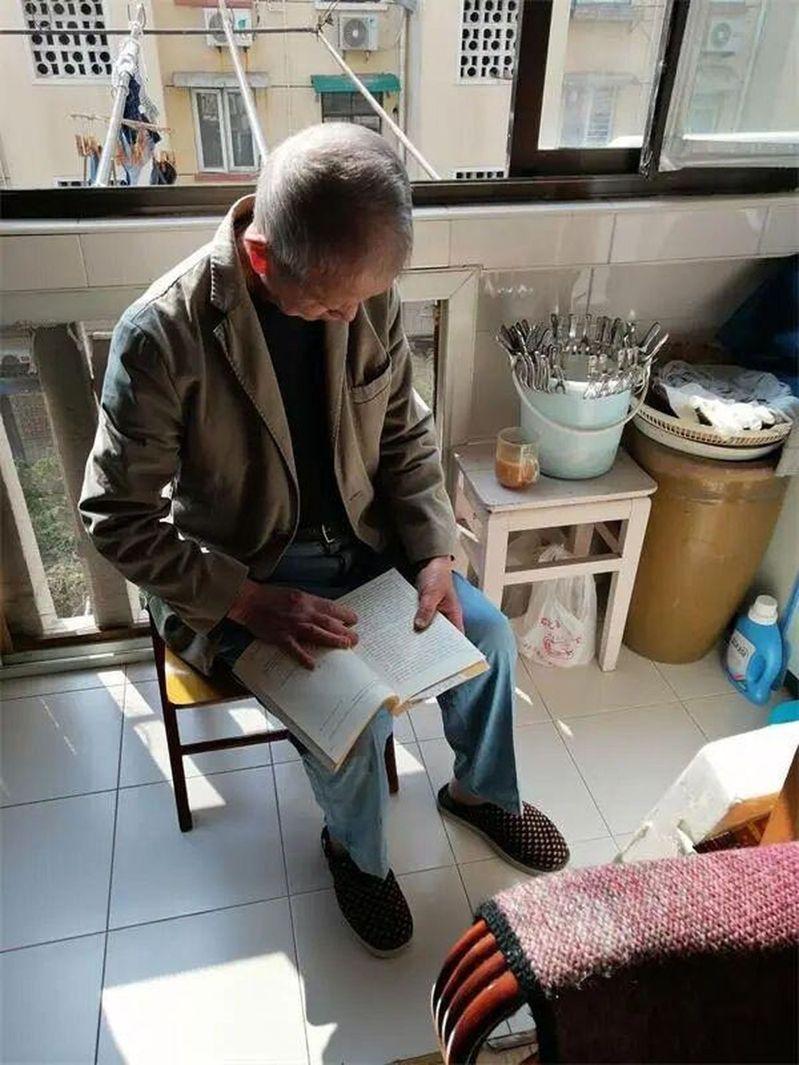

午觉醒来后,廖占峰不出门时会在家里写书法或看看电脑,和好友在线聊天。老先生则会看看书,最近正在看「中国现代小说史」,以及女作家王小鹰签名的「长街行」。到了晚上,廖占峰会在房间里打开智能屏幕或电脑听听音乐,父亲则看电视。父子俩的作息是固定的,晚上9点半准时上床睡觉。

他们各自拥有自己的世界。「除了吃饭,我们各做各的」,廖占峰说,「相对独立。」

廖占峰居住的这栋老房子建于20世纪80年代。父母亲退休前都是上海一家飞机制造厂的管理人员,工厂只有周日一天休息,母亲曾因工作累到胃出血被送往医院,后来因为母亲在岗位上的贡献,一家人住进如今这处房子。当时廖占峰和弟弟还年轻,弟弟成绩好,不久后到美国一所大学任职,之后定居。

当被问及更久之后的打算时,廖占峰表示自己还没有想过太多以后的事。他不曾结婚,没有子女。弟弟在北京有住所,即便以后退休回国,也不会跟他们住在一起。父亲曾对他说过,如果几年后自己生活无法自理,希望和他住进安养院。

对于养老院,父子俩态度谨慎,如果可以,他们都希望能在家居住,住进养老院是无奈之举。