职场里的中国年轻人是苦闷的,在高压环境下,即便官方出手整治内卷,企图改变996文化,但加班日常似乎只是从公司移转到家里。为了短暂从现实压力中逃脱,一趟说走就走的24小时极限旅游成为他们的情绪出口。

中国企业试图告别「996」文化,大疆强制员工晚间9时下班、美的集团严禁下班时间开会、海尔强制推行周休二日…,在这一波「反加班」浪潮下,员工在工作与生活上的平衡似乎改善了,但事实真的是如此吗?

★灯熄灭了 工作带回家做

「实际上我们只是把工作带回家做了,这样楼里的灯熄灭了,看起来就是不加班了,但实际上谁能不加班?」在上海一家互联网企业上班的刘女士(化名)无奈地表示。BBC报导,「整治内卷」是今年两会的热议话题,媒体随后跟进报导许多企业停止加班,但加班文化并未根除,只是化明为暗,多家公司员工表示「加班仍在继续」。

近年来,企业强制加班导致员工猝死的事件频传。奇瑞汽车2024年被曝光员工一月内加班120小时,最终月薪却只有4800元人民币(约657美元)。2023年,奇瑞汽车高管甚至发邮件要求所有部门周六加班,新能源汽车公司蔚来亦有类似情况被曝光。

根据中国劳动法规定,企业员工每日工作时间不得超过八小时,每周平均工时不得超过44小时,但即便中国最高人民法院曾裁定「996」违反劳动法,在现实中仍难起到警示作用。

直到今年两会,中国领导人习近平强调要「主动破除内卷式竞争」,「整治内卷」成为社会焦点。媒体开始报导诸如美团取消骑手超时扣款、大疆办公楼9点准时关灯、美的公司强制晚上6点20分下班等企业新生态,「不准加班」也冲上微博热搜。

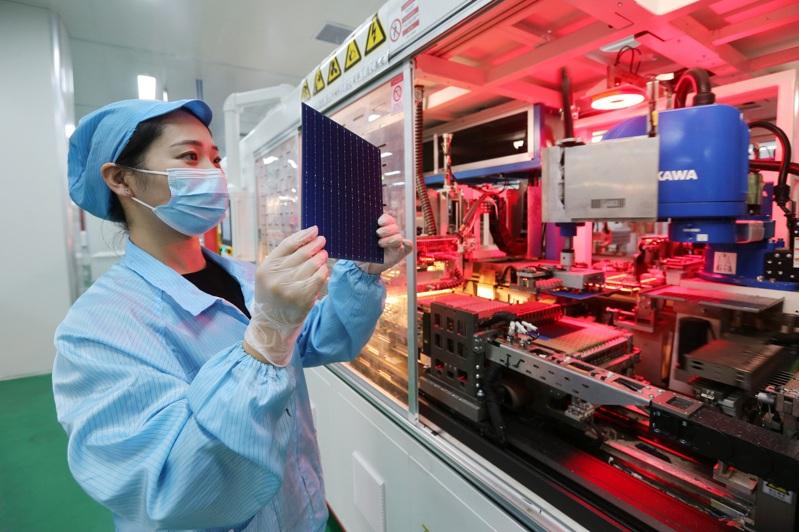

报导指出,在「反内卷」的口号下,官方首先关注的就是汽车、锂电池和光伏领域。除了对价格战的控制要求之外,中国官方还要求这几个行业集成改革生产模式。

★中资车企 加班仍是常态

但即便最高领导人和政治局都发话了,多家中资车企、互联网公司员工透露,加班依然是常态。

一名车企员工表示,他已经连续出差三个月,「每周六强制上班,作息完全紊乱,一个电话就得起来工作。去酒店倒头睡觉,醒了直接工作,三个月里见了女友三面」。

一位智能车企设计师则表示,尽管自己加班强度「远不如其他部门同事」,但随时待机待命是常态,上下班界线很不清晰,「我甚至不敢不带电脑出门,我不确定我老板什么时候会突然需要我在线。」

员工若对媒体讲述加班细节,更有可能会被公司开除,新能源汽车公司员工李先生表示,「我们(指供职的公司)明面上完全不承认加班这件事,有同事上午接受咨询提到了公司工作生态,下午就被开掉了。」

报导称,在两会被多次点名的「内卷式」竞争典型代表中资车企是加班的典型。中国一家新生代智能车企的余先生说:「需要加班的岗位薪资比别的岗位要高,应聘者来之前就有心理准备要加班。」

余先生强调,一辆车从设计到上路是一个漫长复杂的过程,牵扯到知识产权、技术和供应链,每一环都在加速的情况下,流水在线的一个独立个体很难自主「选择不加班」。

在中国,能维持长生命周期、高累计销量、至今仍保有高生命力的车型只有少数几款。这样的背景下,中国的智能整车行业整体氛围压抑,且市场早被特斯拉和比亚迪占领,车款迭代速度惊人,逼迫其他车企得在更短的时间造出更新的款式才能抢夺市场。「比亚迪2024年就开始卖2025年的款,你想想我们要怎么工作才好。」

此外,余先生还表示,中国的智能驾驶公司雇员经常流动,导致「决策方向不一致而且慢,有些时候一些员工需要同时做好几个方案」。

★循法保护劳动权益 仍难

报导指出,近几年里,中国媒体大力批评「996」等工作模式如何不可持续,跟随最高法院一起宣传「用法律武器保护自己」。但落到实际操作中,中国劳动者很难通过仲裁等手段去主动维护自己的合法劳动权益。

然而,不论是大疆、美的或其他车企,这些公司和企业一直瞄准海外市场,欧洲更是重要的拓展区域。而欧盟在2024年6月通过「强迫劳动禁令」,禁止在欧盟境内销售使用有强迫劳动制造的产品;新规里,过度加班和拖欠工资一起被列为强迫劳动的指针,监察产品供应链任何阶段的供应商生产过程。

但即便官方明文规定,但上有政策、下有对策。在一家审计公司工作的程鑫透露,企业要规避「加班」审查有很多手段,「一般来说,只要我们审计员到公司的那天看不到过度加班的场景,这个企业就不算违规。」

在车企工作的余先生表示,有些中国车企现在施行灵活上下班制度,并不固定打卡,导致加班行为并未记录在案。成立子公司、合资公司或者外包,都是车企可以选择的通过合规审核的方式。

●难破「请假羞耻」 周末24小时出国游兴起

上班苦闷,但请假出国玩却感到羞耻,中国年轻人兴起「周末24小时出国游」的热潮,利用红眼航班来趟说走就走的旅行,就算只有短短一天,也拒绝「向现实低头」。中国年轻人兴起「周末24小时出国游」的热潮,利用红眼航班来趟说走就走的旅行,就算只有短短一天,也拒绝「向现实低头」。

综合大皖新闻、香港01报导,中国「旅游特种兵」原本多限于国内,有大学生挑战「24小时吃遍重庆」、「24小时游遍杭州」,年轻人在有限的时间和预算内,主打快节奏、打卡式的旅行,相较于沉浸式的慢活旅游,这种极速版的出行方式,更像是一场极限挑战。

近来,这场极限运动的赛场转向海外,周末出国旅游成为中国当代年轻人与自我和解的新方式,许多打工人会利用Excel表格精算航班价格与假期时间的平衡,将行程和成本调整到最理想的状态,来个日本或韩国一日游。

有网友提供极限出游建议:提前规画好行程,避免因为填表、换现金等细节消耗游玩时间;提前下载谷歌地图,掌握交通转乘资讯;周末出行可省下高昂住宿费用,非节假日能买到价格更实惠的机票。

懒得做功课也没关系,在小红书上,更有许多人分享出游攻略,直接帮你排好景点、门票费用、所需时间,连该买什么车票都详细说明,让你轻松「抄作业」。

南京的「00后」动漫迷培根就是参与「24小时出国游」的其中一人。由于工作实行单休制度,一旦请假工作量就会倍增,难以安排长假出国玩。但她与好友小时仍计划了一场「大冒险」,要在24小时之内往返南京和东京。

培根与小时两人在3月的某个周五晚上9时从南京出发,搭乘深夜2时的红眼航班,清晨6时抵达东京。两人仅带随身背包,省去了等候行李时间,一出成田机场即直奔浅草寺。她们提前查好地点、拍照角度与支付方式,安排周密,为的就是以高效率方式完成游览行程。

旅行难免会遇到临时变故,培根想吃的拉面店人潮爆满,光等待座位就得花上40分钟,最后只好删掉银座行程。而她们造访的水獭店则让两人意犹未尽,「我们俩只安排了半小时。如果时间不是很赶的话,真想加到一个小时。」

整趟东京行,她们走了2万多步,小时在周六晚上10时返程,周日凌晨2时半抵家,凌晨4时补眠;而培根则更为极致,在机场凑合睡到早上7时多直接搭地铁上班。小时回忆,「(培根)当晚在机场睡得挺好的,接着去上班也没感觉很累。」

这趟说走就走的24小时极限之旅,成本约3300元,1600元机票就占去一半,如果不是樱花季出行,还能更便宜。小时将这段经历剪辑成Vlog发在社交平台,点击量冲破百万,引发众多网友效仿。

除了周末游亚洲外,还有极限玩家将周末游扩展至欧美与北极圈。报导称,在上海工作的博主Stark,在2024年利用周末打卡了43个国家,总飞行距离达80万公里。他会为省机票费从上海飞至西班牙,甚至转机返回国内参加会议,再出发飞向北极圈的麦当劳。Stark说,「身体上是非常累的,但是精神上的收获足够去抵消这种疲惫带来的痛苦」。

为了摆脱现实生活与工作上带来的苦闷,「24小时出国游」获得许多认同,有评论说,「只要我在一个说普通话的地方,我就觉得工作永远追得上我」;但也有人无法认同,旅行博主「流浪鱼干」就坦言无法理解,「工作日累得要死,周末只想在家休息」。不少网友也认为两天时间难以真正放松,舟车劳顿与高成本让人却步。

根据智联招聘2025年1月发布的「2024职场人满意度指数调研报告」显示,超过一半人未休完年假,主要原因为「工作太忙」(31.5%)和「公司不支持」(25.3%)。

有评论指出,「请假羞耻」与单休制度在中国职场仍普遍存在,加班与调休制度难以兑现,使得「24小时国外游」成为一种逃离现实的自我调节手段。在崇拜数字增长的单调日常里,年轻人选择在现实的夹缝中撕开一道口子,把自己塞进山川湖海、城市烟火,以一场悄无声息的温柔反抗,重新确认自己还活着。