中国知名记者柴静在2003年因为非典(SARS)报导成名,后主持央视节目「看见」关注社会底层,2015年自费制作「穹顶之下」引热议。2017年移居欧洲后,她转型自媒体人,2024年在YouTube开设「陌生人」频道,探讨「文革」、「六四」等敏感议题,点阅破百万。

2025年5月,柴静10年前出版的自传体书在中国以「品质问题」被下架, 让她再次回到舆论浪尖。柴静近日接受BBC访问, 她回顾二十多年的媒体生涯说:「你也可以说,是被逼出来的,对吧? 所有你能依附的条件都不存在时,真正的考验是你真的独立吗? 你真的想干这个活吗?」

采访非典 在央视成名

1976年,柴静生于山西,湖南完成大学学业后投身媒体,成为电台主持人。2000年,央视制片人陈虻邀她加入「东方时空」节目。2003年,柴静调至央视调查节目「新闻调查」,她与团队深入非典医疗前线,成为首位在人民医院「零距离」采访病患与医护人员的记者。报导大获成功后,同年她被南方都市报评选为年度风云记者。

柴静将央视的成功部分归功于当时较宽松的媒体环境及团队与前辈的砥砺。她提及一段往事:非典疫情过后不久,刚上任的中国总理温家宝对央视媒体人说:「记者要对人民有感情。」柴静当时对温家宝说:「我们记者自认为有感情,但新闻调查节目有时一年有三分之一的成品不能播出。」

主持「看见」 叩问人性

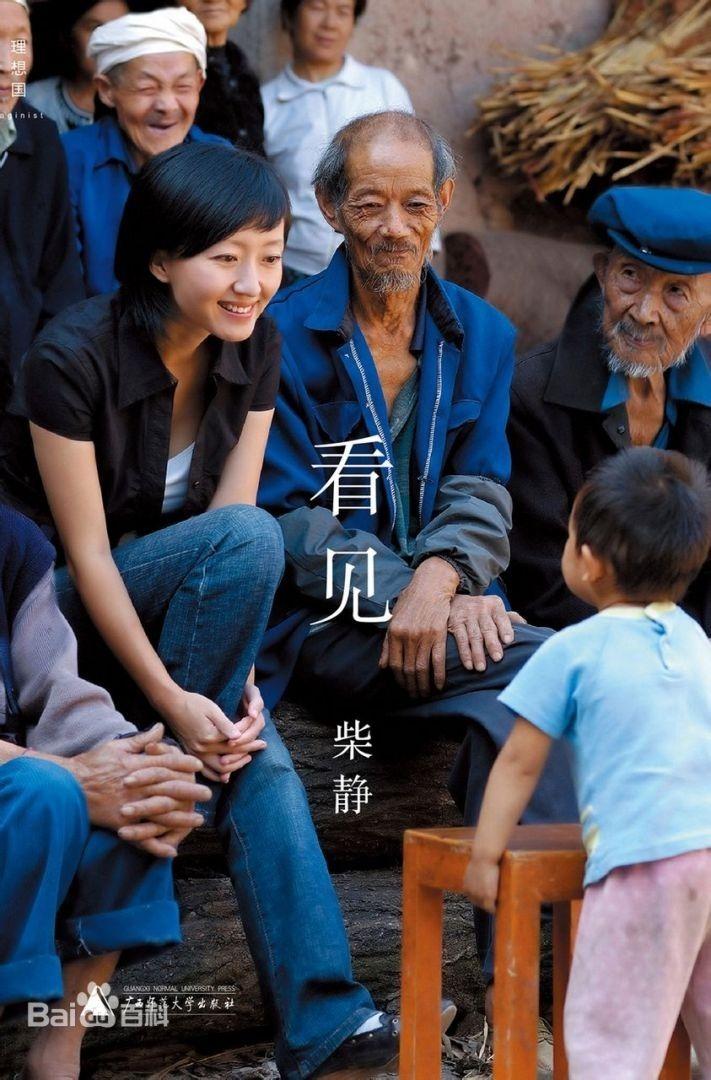

2011年,柴静主持央视「看见」,她采访名人如周星驰,也关注征地农民、留守儿童、同性恋者等议题。

柴静表示,当年她调查内蒙古农民土地被地方政府强征后不久,便因为「不允许日后对任何法政机关做监督性的报导」禁令调离节目,到了「看见」时期,她转向探讨人性议题,例如药家鑫案、李阳家暴案等。

但是,柴静当年的报导激发了中国社会对弱势群体的公共讨论。

有一位移居澳洲的同性恋者在柴静的影片留言,感激她当年首次在官媒报导同性恋者的处境,包括「同妻」的痛苦。这是中国官媒首次让同性恋者不打码公开现身采访。该位观众提及自己当年逃离精神病院的电击疗法,如今才可以安身立命。

柴静说,在非典之前,她在意每天报几个题、有没有评奖会、电视台领导有没有批示…等等。但成为调查记者后,她逐渐摆脱对体制认可的依赖。「非典之后,我得到极大的解放感,那是一种深深的解放。我觉得,从那之后再也没有认为自己需要得到他们(外界或组织)的认可和评价,我不太在意,我有自己的标准。

2013年,「看见」在播完清华大学「朱令被投毒」案停播。次年,柴静离开央视,踏上独立媒体人之路。

「穹顶之下」 遭全面封杀

因为女儿出生后诊断出肿瘤,柴静在家照顾孩子时因雾霾严重无法出门,进而启发她调查中国空污问题。

2015年初柴静自费制作环境纪录片「穹顶之下」,瞬间引发全中国热议。这部纪录片并不走煽情路线,但直接的指陈中国能源结构与环境法规的缺陷,包含对中国石化公司的叩问。

但影片在当年两会前夕被全网下架并禁止讨论。有分析称,影片触碰到中国经济发展的转型之痛,以及海量的网民关注,对以维稳为优先的体制来说已经造成撼动。

作为新闻工作者,柴静早已明白代价,她坦言,播完「穹顶」后,再做新闻记者已不可能,这是她说「卸甲归田」的原因。2017年,柴静随家人移居欧洲。

自媒探索 为历史捕遗

报导指出,2023年,柴静在西班牙制作纪录片「陌生人」,聚焦巴塞隆纳恐袭后的「圣战士」议题。

「我采访的每一个人,从『圣战者』到专家,似乎都急迫地向我诉说……好像从未有机会表达。有趣的是,这些西方人急切地想跟一个中国人诉说他们社会的禁忌……我有个朋友想推荐我的片子给西班牙电视台,他们说,这片子太敏感,播不了。我就想,这难道不是我在央视时常听到的回答吗?」柴静笑着说。

受「陌生人」启发,柴静2024年转型为自媒体人,在YouTube开设频道,将视角转回中国。一年内,她发布五十部影片,涵盖义和团、「文革」、「六四」、朝鲜战争中的中国战俘、俄乌战争中的中国佣兵、武汉封城等议题,每每引发网络热议,甚至吸引当事人亲友翻墙留言回应或网友激辩。

柴静特别提到,一部点阅近百万的「文革」影片对她意义非凡。这部影片讲述清华大学物理系创系主任叶企孙在「文革」中的遭遇。在叶企孙姪孙的协助下,她将叶教授未公开的「文革」日记与照片在海外重现,重述其一生。她形容这如「手工艺」,与商业无关,而是在因缘际会下「完成」故事,像是「画好了一个圆」,「织补了」历史的缺漏,让她感到满足。

至于有关对敏感议题的忧虑,她告诉BBC说:「就像「陌生人」中一位受访对象说的,一个社会有禁忌就不健康了:『因为会有人去操弄这个禁忌』。所以,任何社会都应该有人平静、诚实、公正地叙述禁忌。当你把问题问对了,答案就呈现了;很多时候就是这样——你不需要什么新方案新措施,你把问题说明白了,答案就有了。」