三、二、一,发射。天舟九号顺利升空,将6.5吨的太空包裹送达在轨运行的太空站,完成一场「万里穿针」般的超级任务。中国航天团队在例行任务中持续优化流程,一次次为中国航天科技发展写下新篇章。

中国航天科技稳步发展,搭载天舟九号货运太空船的长征七号遥十运载火箭15日在中国文昌航太发射场点火发射,成功进入预定轨道,与在轨运行的太空站交会对接,完成太空「万里穿针」任务。这是中国载人航天工程进入太空站应用与发展阶段后的第四次货运补给任务,天舟九号物资装载量创下6.5吨的新高纪录,也为航天科技发展写下新的一页。

天舟九号成功完成交会对接任务,在3小时内将重达6.5吨的「太空包裹」顺利寄送,在中国写下航天发展新页的同时,大家更好奇这份包裹里都装了些什么东西?华西都市报报导,根据中国载人航太工程办公室介绍,天舟九号货运太空船装载了航太员在轨驻留消耗品、推进剂、应用实(试)验设备等物资,而这次的「快递任务」更有五大看点。

看点1:送货量创新高

天舟系列货运飞船被称为「太空货车」,肩负着为空间站运送货物和补给推进剂、保障空间站在轨稳定运行的使命。此次天舟九号载运的物资重量约6.5吨,比天舟八号多了约500公斤,不仅是中国太空站应用与发展阶段物资装载重量最高的货运飞船,也是目前全球单次载重量最高的货运飞船。

据了解,天舟九号上行的航天员生活物资、锻炼设备和医监用品等,将全面保障航天员在轨生活;航天员出舱保障物资、平台工具和维修备件等,将确保航天员出舱活动顺利开展;生命医学、材料学等设备设施和实验样品,将支撑在轨科学实验持续推进。

看点2:舱外服寿命提升

天舟九号这次向太空站送上新一批补给,包括可支持三名航天员生活九个月所需的物资,其中有两套新一代飞天舱外服。

中国航天员科研训练中心尹锐介绍,新一代飞天舱外服在制造时以飞行验证为基础,对以往款式进行了优化改进,并开展了地面及在轨服装数据积累与寿命评估,在轨寿命将由过去的「3年15次」提升为「4年20次」。

看点3:食谱添加鲜桃

天舟九号「货单」添加了近30种航太食品,使得航太食品总数达到190余种,飞行食谱周期也由7天延长到了10天。此次最大亮点是首次送去了新鲜的桃子给太空人,中国航天员科研训练中心刘微表示,通过技术创新和工艺改良,航天食品的质地、风味、色泽和营养变得愈来愈好,也进一步满足了航天员的饮食需求。

看点4:可做伏地挺身

对于长期在太空飞行、处于失重状态的航天员而言,保持锻炼减缓肌肉萎缩十分必要。为此,天舟九号搭载了专门针对内核肌肉的锻炼设备。中国航天员科研训练中心李莹辉说,这组内核肌肉锻炼设备像床一样,航天员可以在上面开展深蹲、卷腹、屈伸、旋转等七个内核肌肉锻炼项目,「也就是说,可以在太空做伏地挺身了」。

目前,中国太空站已经配置了太空跑台、太空自行车等锻炼设备,内核肌肉锻炼设备与其他锻炼设备在轨组合使用,可实现对航天员全身各主要肌肉更精准的防护,有效预防内核肌肉等深层肌群萎缩,提高返回后对重力环境的再适应能力。

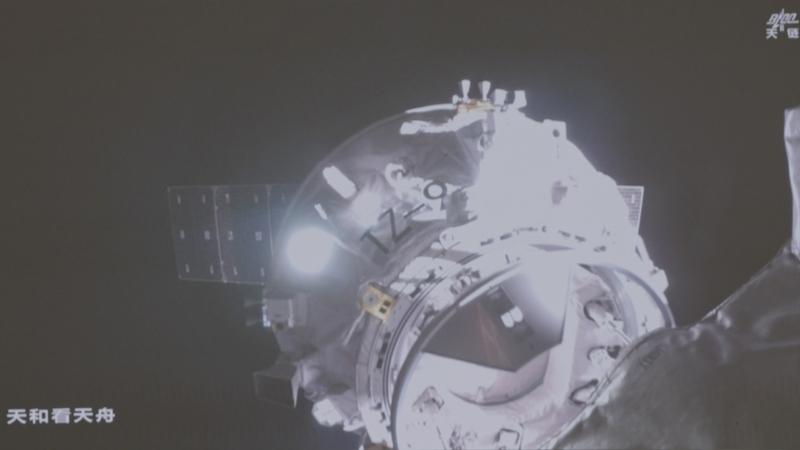

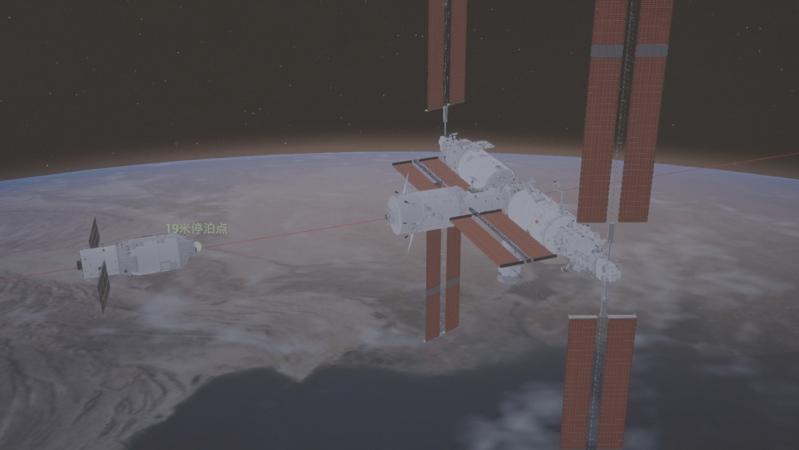

看点5:敲定3小时牵手

天舟九号这次的超远程「快递到家」服务,对控制精度要求极高,货运飞船与太空站的交会对接如同在太空「万里穿针」。在交会对接的时间控制上,中国先后验证实施了多种方案,最后敲定以3小时顺利实现与太空站的全自主精准「牵手」,延续了天舟七号、天舟八号的交会对接模式。

中国航天科技集团党蓉表示,3小时交会对接模式不仅在时间上优于传统的6.5小时模式,而且相较于2小时模式,既降低了对火箭入轨条件、测控精度、敏感器及导航精度、制导控制精度等方面的要求,又增强了任务的可靠性。

除此之外,太空环境的特殊性,为空间科学研究提供了有利条件。此次任务中,天舟九号上行的科学实验物资,包括空间生命科学与生物技术、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧科学等领域的科学实验共23项,研究研制单位涉及10个研究所和11所高校,继续助力空间科学技术发展和新技术推广应用。

例如,太空微重力会使人出现肌萎缩现象,而肌萎缩是老年人及卧床病人的常见症状。中国科学院上海营养与健康研究所研究员应浩表示:「通过太空飞行让细胞暴露在微重力下,观察细胞如何感知微重力并加以研究,希望找到一些干预肌萎缩的新策略。」

而在太空中,航天员容易出现头晕、睡眠障碍,甚至认知功能改变,此次天舟九号将将脑类器官芯片送入中国太空站,用以研究微重力等空间特殊环境对人血脑屏障和脑功能的影响及潜在机理,有望为航天员太空长期驻留与健康风险预测,并寻求干预手段等提供科学依据。

在航天医学实验领域,这次随天舟九号上行的细胞实验样本也将在轨开展三项航天医学细胞学实验。中国航天员科研训练中心李莹辉表示,「我们将首次在轨研究心衰病人的损伤性内皮细胞和保护性内皮细胞在微重力下的改变及关键通路,创建特定分子对内皮细胞正向影响的策略,为地面心衰心脏的干预提供新思路。」

千里「快递送货」 见证航天技术稳定发展

天舟九号货运太空船成功与太空站对接,完成千里快递送货任务,也见证了中国航天技术的稳定发展。

新京报报导,天舟九号是太空站应用与发展阶段组批生产的第4艘货运飞船,天舟系列货运太空船均由航太五院抓总研制,主要任务是为太空站运输货物和补加推进剂,并将太空站废弃物带回大气层烧毁,同时支持太空站姿轨控和进行太空科学试验,而天舟九号也承担着为神舟20号和神舟21号乘组运送物资的任务。

此次任务中,天舟九号货运太空船装载了航太员在轨驻留消耗品、推进剂、应用实(试)验设备等物资。相较于以往的货运太空船,天舟九号在货物装载、紧急发射等方面能力更为突出。

报导指出,此次天舟九号上行的物资重量约为6.5吨,再创太空站应用与发展工程货运太空船上行物资装载重量新高,其中包括航太员系统乘员物资、太空站系统平台物资以及太空应用系统、航太医学实验领域、航太技术试验领域实验样品及设备设施等,将为太空站轨道运作及航太员长期驻留提供强力保障与支撑。

另外,这次任务持续优化流程,提升了物资运输应变保障能力。开发团队通过合理规画组批生产过程,确保天舟九号在天舟八号发射前完成全部研制工作,并进入整船待命状态,首次具备三个月应急发射能力,进一步提高太空站营运的安全性和保障性。天舟九号也搭载了两项试验载重,将持续进行新型太空技术在轨试验,提升任务综合效益。

每次任务 面临不同情况

据了解,天舟九号是继天舟七号、天舟八号之后,又一艘采用3小时快速交会模式运行任务的货运太空船。虽然这三艘飞船的状态基本上一致,但每一次任务都会面临不同情况。中国航太科技集团五院表示,这次天舟九号就面临了两个新情况,一个是在新的轨道高度实施交会,另一个是首次在特定太阳高度角条件下实施交会。

报导称,天舟九号此次须在新轨道高度上交会接送,为了精准完成任务,中国航太科技集团五院502所飞控团队对天舟九号的控制系统进行全面分析,针对不同轨道条件,依托数据及仿真进行分析研判,确保3小时交会对接模式完全满足任务需求,充分体现此模式的强适应性。

另外,针对新的太阳高度角为交对接任务带来的挑战,开发团队进行了大量数据分析与仿真验证。特别是对太空船上各种设备的在轨运作状态,研发团队利用数学仿真与快速仿真技术进行详细分析,确保太空船在轨阶段各系统稳定运作。同时,充分验证了3小时交会对接模式在复杂工况条件下的高可靠性。

在太空任务中,太空交会对接技术是载人航太活动的三大基本技术之一,更是太空站建造和运作阶段航太员往返太空及货物补给的必备技术,其复杂度、精准度、自主性和安全性要求高,被形容像是在太空「万里穿针」。而天舟九号交对接任务圆满完成,也标志着中国在太空交会领域已形成一整套自主可控、成熟可靠的技术体系。

在交会对接方面,研究团队在轨验证实施了2天、6.5小时、2小时、3小时多种方案,最终发现3小时模式能降低对火箭入轨条件、测控精度、敏感器及导航精度、导引控制精度等方面的要求,同时增强了任务的可靠性,是「性价比」最高的技术方案。中国航太科技集团五院透露,天舟九号任务的圆满完成,进一步验证了3小时模式卓越的综合性能,也将成为未来一段时间内天舟系列任务的常规操作模式。

可靠、安全、绿色无污染

报导指出,此次成功将天舟九号货运太空船送入预定轨道的是长征七号遥十运载火箭,这也是长征系列运载火箭的第584次飞行。长七火箭是为满足中国太空站货运飞船发射任务而研制,是新一代高可靠、高安全、绿色无污染的中型运载火箭,总长53.1米,芯级直径3.35米,捆绑4个助推器,起飞重量近600吨,近地轨道运载能力达14吨。

2016年6月,长七火箭在海南文昌发射场点火升空,拉开了中国载人太空工程太空实验室任务的序幕。长七火箭的首飞成功,标志着中国新一代运载火箭研发取得重大突破,大幅提升进入太空空间的能力。此后,长七火箭又运行了八次天舟系列货运太空船发射任务,成功率100%。

火箭院表示,今年,长七系列火箭还将运行多次发射任务。后续,机型团队将持续提升优化火箭可靠性及使用维护性,并积极适应各类发射任务。