拥有700年历史的广州塱头古村,在年轻人外出务工后开始凋零;看着老屋墙塌、路满青苔,土生土长的书记发想改造,借着结合社会力量「文化引领、公益赋能」,空心化严重的古村终于重新焕发生机,成为不少人眼中的「国际网红」。

塱头实验 亮相威尼斯

近日,一段「洋村民」在广州塱头古村学种地的视频火爆社交媒体;知名「洋网红」带着国际留学生团队,在村党总支部书记黄智云指导下体验插秧、采摘,笨拙的动作与丰收的喜悦形成强烈反差,让这个700年历史的岭南古村再次惊艳不少老外。

今年5月,「塱头实验」才以中国乡村振兴项目代表,亮相第十九届威尼斯国际建筑双年展,南方日报报导,塱头古村已经成为不少人眼中的「国际网红」。但仅仅在三、四年前,这些变化还是黄智云和村民们不敢想的。数年前村庄凋敝的样子,曾让黄智云心痛不已。

在全面推进乡村振兴战略、大力推进「百千万工程」的契机下,当地政府实施「政府+企业+村集体」合作模式,引入社会力量持续投入,在「文化引领、公益赋能」的理念指引下,这个空心化严重的700年古村,重新焕发出生机。

墙体坍塌的老屋、长满青苔的石板路、被野草淹没的院落,还有独居的高龄老人们……这个场景来自黄智云拍摄于2008年7月16日的照片,彼时他已经离开村子5年了。

报导指出,作为土生土长的塱头村人,黄智云上大学后就留在广州市区创业做生意,每每回来看望长辈,都会发现村子变得更衰败了一点,为了记住村子原来的模样,他总会给村子拍些照片。

700年历史的「科甲村」

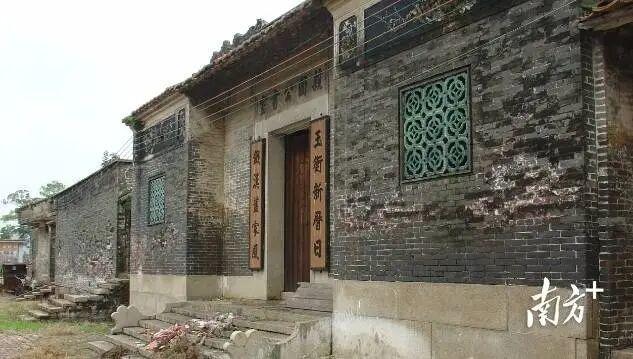

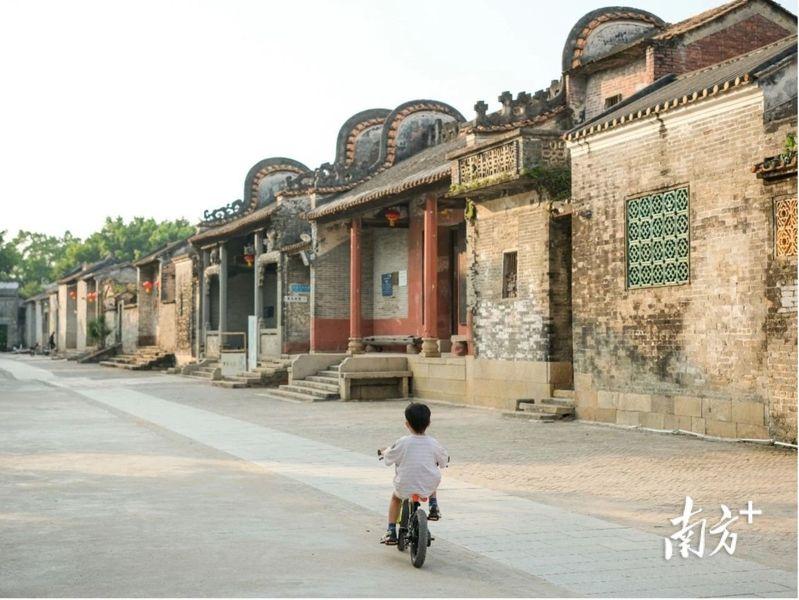

塱头村自建村已有700多年,明清时便已是附近有名的「科甲村」;村民历来尊师重教,崇尚耕读文化,曾出过多名进士。数不清的风霜雪雨,但塱头村的文脉未绝,如今仍保留着20多间祠堂书室,还有一大片古民居。

塱头乡村振兴项目品牌负责人吴润斯完整见证塱头村的修缮改造,她也对村子渐渐产生感情,「塱头村让我们感受到一种来自村民的文化『韧性』。无论生活多么艰难,他们对于文化的传承从不间断。」

塱头村是「黄」姓世家,村子里的人大多都姓黄。上世纪70年代末开始,塱头村民在古村后面盖起新房,陆续搬进新村,但不少老人不愿搬离旧居,仍守着祖辈留下的老屋。

「以前这些屋子都住满人,热闹得很。」黄智云站在一片杂草丛中,唏嘘不已;大门只剩两个不到两米高的砖柱,砖柱后的院子杂草已到小腿高度,楼梯复上厚厚青苔…黄智云指着倾颓的老屋回忆道,「这样的房子,以前最多时能住下十几口人」。

报导说,上世纪80年代起,年轻人外出务工,塱头村开始凋零,人数最少时,常住人口不到户籍人口的一半,这里也不可避免地出现空心化现象。

2020年的偶然机会,一腔热血的黄智云当上村干部,真正上岗后却发现村里的事务细小且繁琐,「心有余而力不足」的感觉一直围绕着他,一度觉得自己「快干不下去了」。

转机发生在三四年前;唯品会慈善基金会发现这座凋零的古村。当时,他们已考察广州多个古村落,塱头村是当天的最后一站。

黄昏时,项目组到塱头村,被眼前保存完好的一大片明清古建筑和村口生命力旺盛的荷塘吸引,这里深厚的广府宗族文化传统、丰厚的物质与非物质文化遗产深深打动了现场每一个人。

三方合作 动员村民参与

在广东大力推进「百千万工程」的契机下,「政府、企业、村集体」三方迅速形成合作。

当地政府帮助完善古村的基础设施,并给予古村修缮的政策性支持;基金会为古村活化提供公益资金支持,邀专家、学者和专业团队完成规划、文化业态打造,并负责活化运营;村集体则负责动员村民积极参与,统一打包进行改造。

但还没开工,黄智云就遇到一个大麻烦;几年前,陆续有外地人来租村民的房子,那时村民的闲置房屋大多破败不堪,租房者就与村民约定1到2年的免租期,在此期间租房者会简单装修房屋。

村民们答应他们的租房要求,可许多外地来的租房者却在免租期最后期限前消失,等到该收房租时,村民们才意识到自己被骗了。「是不是又来骗房子的?」村民问,黄智云苦笑着回忆。

另外,如今村民们直接将房子租给租客,能拿到每平方米6至10元的租金,可房子租给村集体只能拿到3至4元每平方米的租金。这也是谈判的难点。

破局从党员家庭开始。党员带头签下首批租赁协议,并让村民们看到能实在收到租金。

施工噪音、挖路改网等太吵闹,让几名村里的老人在一开始非常反对古村改造;但随着改造进行,村里文化活动越来越多。

曾经半年不回来一次的小孙子小孙女,几乎周周回来看村里办的活动——街舞、好声音比赛、芋头节、马拉松……甚至2025年广州十几个村的「村晚」也在塱头村举办。老人们大多总是「隔代亲」,孙子孙女们回来频繁了,他们也逐渐接受村子里的变化。

黄智云印象最深的一次是,村里正布置活动现场,一名曾经反对最强烈的老人主动问村干部,「需不需要再多拿几把凳子过来」。

石砖留下成长痕迹

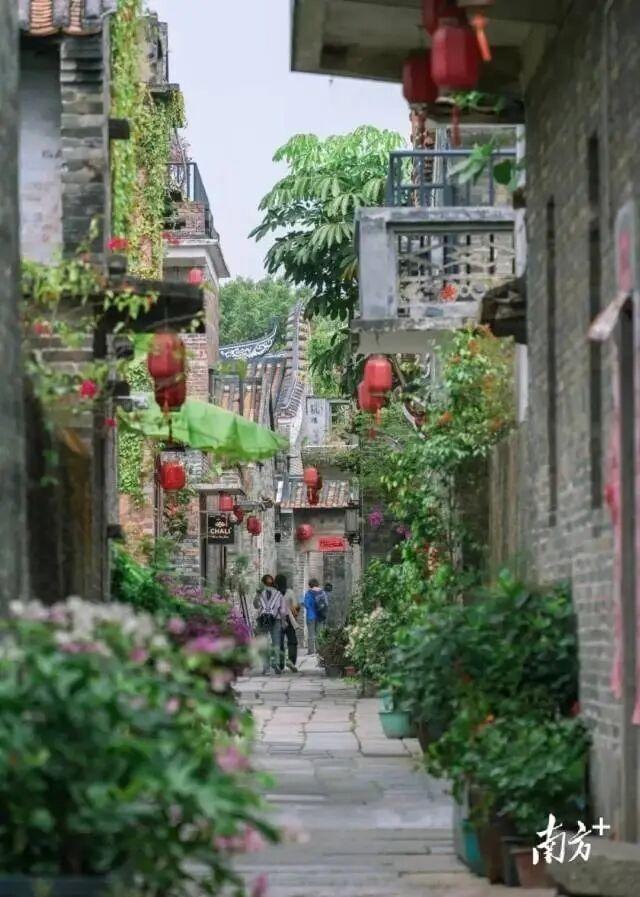

「你看这些石砖边缘为什么是光滑的?」黄智云摸着古村巷子口的石砖说,「这是我们小时候拉牛,穿过巷子口时,牲畜蹭下的痕迹」。

这些石砖上还留着一道道横线,黄智云说:「这是小时候父母给我们量身高时留下的痕迹,村里的小朋友都在这儿留下过身高的痕迹。」「这是我们想要留下的记忆。」黄智云说。

开工之前,黄智云为每一栋老房子都拍了照片,还说服在广州市区创业的发小黄广燎也回到塱头,担任塱头古村的「乡村CEO」。

修旧如旧 保留建筑风貌

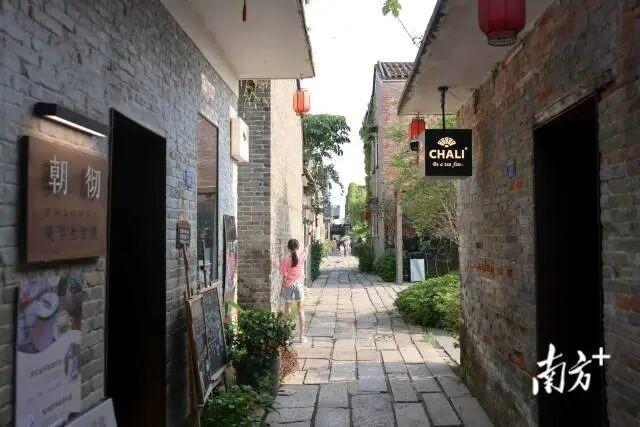

按照「修旧如旧」的原则,塱头村的改造最大限度保留原有建筑风貌的肌理、格局、外观。目前,村子里的商业改造大多与古村旧貌风格相融。就连肯德基的招牌,也用了牌匾和古风字体。

在吴润斯看来,项目希望找到塱头古村最特别的东西,保留下来、传承下去;「与其说我们是一个文旅项目,我们更希望成为文化项目,通过文化来引领乡村活起来、富起来、振兴起来。」其中象征性业态就是村口的「春阳台」。

春阳台是整个项目的象征性建筑,由张永和主创设计。因为选址在塱头村村口,春阳台规画时面临严峻挑战——新建筑必须与古村风貌相融。「古建片区(指内核保护范围)最高屋顶12米,春阳台不在这一范围内,但为了遵循古建的尺度,我们还是将建筑高度控制在12米以内。」吴润斯指着建筑剖面图解释。

为满足这个条件,春阳台将第一层放在负一层的位置。最终落成的建筑采用岭南常见的建筑材料红瓦、青砖和清水混凝土,更在屋顶设计25个「立体荷塘」,与村落水系相呼应。这25个「立体荷塘」,恰能说明项目规划对「村民生活延续性」的尊重。

目前,塱头村里的商业化运营大多由基金会与村集体组建的运营公司统筹。为实现从「输血」到「造血」的过程,这些运营的商店、展会中心里基层的保洁安保工作,大多聘用的是本村村民,增加他们的收入。游客不仅来了,还成了「新村民」。