中国铁路2024年11月1日起逐步推行数字化的电子发票,经过一年过渡,10月1日起,全国铁路不再提供纸质车票;小小的车票,承载着一段段旅程与旅程中的人生点滴,于是在告别纸质车票前夕,许多对火车票怀有特殊情感人开始忙着收集车票,也收藏车票每道折痕里岁月的温度。

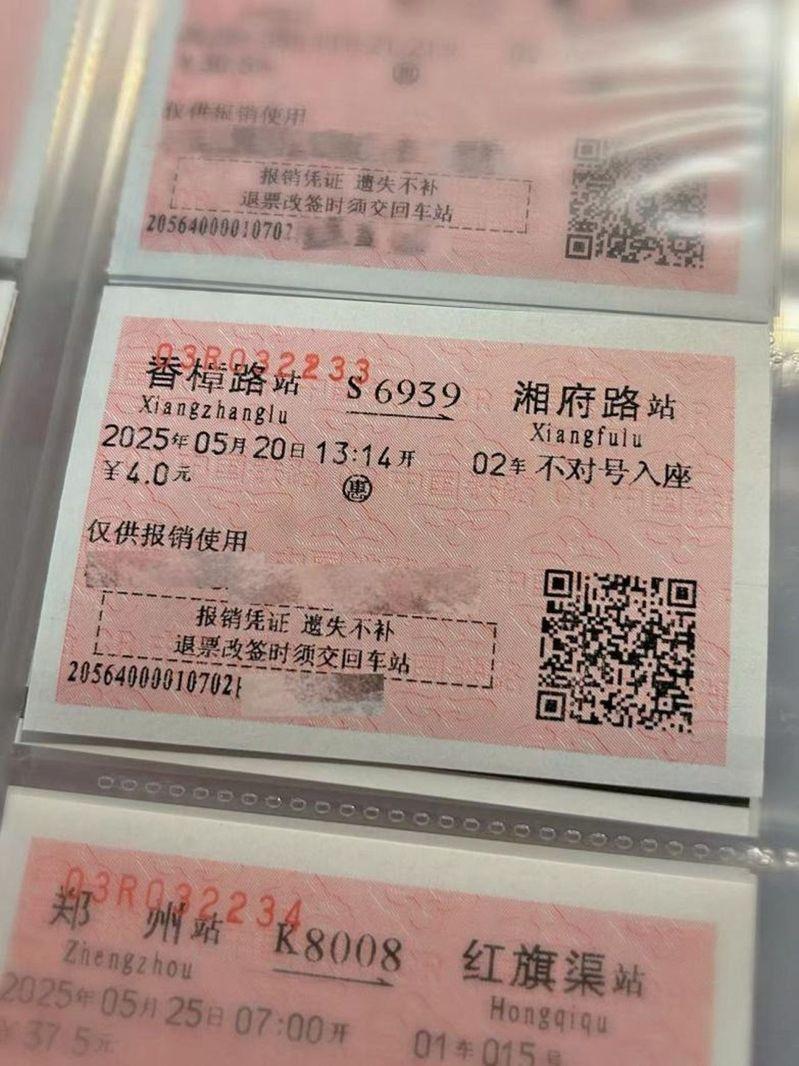

10月1日起,全国铁路旅客运输领域将全面使用电子发票,此后不再提供纸本车票;得知取消纸本报销凭证的消息后,何超在社群平台发布代打「红票」的消息,很快便收到上百人的咨询。

与何超一样对火车票怀有特殊情感的人不在少数,新京报报导,受访者中,有经历3年异地恋情最终团聚的青年,有通过火车窗口阅览辽阔国土的背包客;有钟情于公益慢火车触摸乡土的19岁少年,也有收藏了35年车票的铁路老职工。

24岁何超收集180张 每张票背后都有故事

我觉得火车票不只是张乘车凭证,更是情绪的载体;我收藏的每张票都藏着背后的故事:「随着自己最爱的河南队去北京工体远征」、「和女朋友硬卧直达上海的毕业旅行」、「与大学同学相约去长沙」…这些纸折过、皱过,有些甚至不小心被水泡过,但每道折痕、褶皱都是岁月的温度,是回忆的脉络。

我特地买了收纳册来存放车票,180张中有80张是「红票」;「红票」是碳带打印,票面上的字不容易掉色,而「蓝票」是热感印制的,接触到阳光、空气就会慢慢褪色,直到光秃秃的一片,有种陷入回忆却无能为力的怂然。

得知10月1日起无法打印纸本报销凭证后,我看到网络上有很多朋友都想收藏「红票」,却苦于所在城市没有可打印的车站,于是萌生帮大家代打的想法,主要是想帮助同样喜爱「红票」的朋友如愿收藏,同时也能稍微覆盖我往返印刷站点的交通成本。

我会利用周末时间,搭乘绿皮火车从郑州前往安阳或驻马店站打印,根据网友分享的经验,多数车站对专程来印制「红票」的旅客都比较配合。

33岁山山收集200张 异地恋里的奔波与爱

我和爱人曾经历过三年的异地恋时光,我在苏州,他在南京;那三年,他每周五下班就赶来苏州,周一清晨再返回南京上班。即使相隔两地,每当我需要他,他总会及时出现,他的爱,藏在无数琐碎而温暖的细节里,也藏在那些字迹渐渐模糊的车票里。

我们在2014年秋天相识,他是我大学室友的发小,我曾两度婉拒室友介绍的好意,但第二次拒绝那天,我接到家里的电话,得知妈妈确诊癌症,匆匆赶回苏州。

那时也刚经历亲人离世的他主动联系我,耐心给我建议,并坚持每天给我一个笑话;回想起那段日子,他给我充满乌云的天空撕开了一点缝隙,让阳光透进来。

他经常给我惊喜:每周为我订一束花,出差一定会带礼物回来;我随口说了一句苏州下周要下雨,他宁愿改签也帮我把床单洗好晾上再走;我因为过敏和手划破了找他撒娇,他会夜里12点多从赶来给我惊喜。

2019年秋天我们订婚,终于结束异地恋,我把车票收在一个复古的铁皮盒子里,这些车票不只是记忆,更是他对我的爱。如果有一天,有从未见过纸质车票的年轻人出现,我会像老一辈人向我们讲述粮票的故事那样对他说:这是上一个时代的印记,它承载了一段关于奔波、关于爱的记忆。

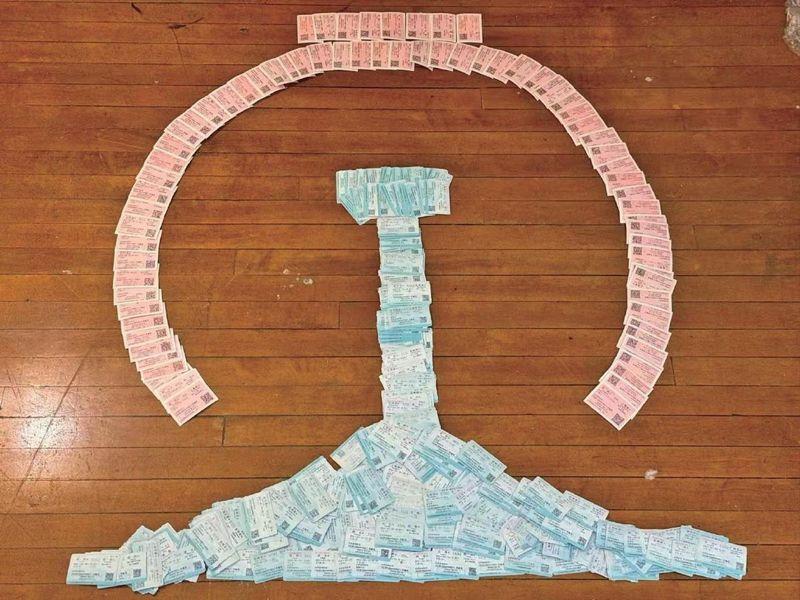

19岁曾曦墨收集500张 公益慢火车里的人情味

从2023年第一次真正启程开始,就深深爱上坐火车出游;我最喜欢搭公益慢火车, 2023年底计划去贵州旅行,在网上看到5640次公益慢火车,毫不犹豫把它列入打卡行程。

那是我第一次搭乘公益慢火车,一切都如新闻所描述的:车上有菜农摆摊卖菜,还有写着招工资讯的小板子。列车长看到我是外地来的还没吃饭,就贴心地把饭菜送到我面前。整趟列车充满温暖和人情味。

慢火车也各不相同:有些是劳工通勤车,有些是村民赶集车;有些要开一整天,有些全程只要四、五个小时;有些旅客乘降所甚至连站房或棚顶都没有,乍看之下还以为是公车站。如果在乘降所上车,都是先上车后补票。途经大凉山的5633次列车,自1995年定价以来就从未涨过价,很多人从通车一直坐到了现在。

纸质车票是真正能握在手上的记忆,几年后翻出来,当时的故事依然清晰。将来,我会把这些车票展示给我的孩子和亲朋好友看。也许十年后出生的孩子,根本不知道世界上曾经存在过纸质车票这回事,我会告诉他,这些车票是一个时代的印记,也是一种历史的见证。

34岁林杏收集169张 旅途里的难忘回忆

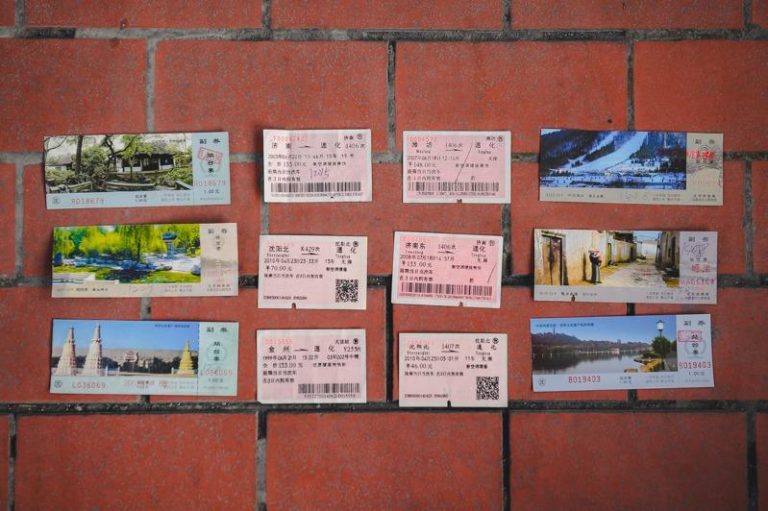

我从23岁开始旅行就养成收藏车票的习惯,一直持续到现在,厚厚一沓满是时光的痕迹。

最珍贵的车票,是2014年第一次进藏时留下来的。那时我刚大学毕业,存了半年薪水决定出去走一趟,我在社群平台上约几个朋友,大家在西宁集合。

搭上了去西藏的火车,起初大家都特别兴奋,有说有笑;但过了唐古拉山,有名旅客突然高山症,直接晕倒在我面前,工作人员赶紧拿氧气瓶急救。我提早半个月吃红景天还是效果甚微,翻过唐古拉山,我一路吐到拉萨。

刚毕业那几年没有正式的工作,打工存够旅行的钱就去玩,玩够了再回来继续打工。每次旅行回来,我都会把车票随手放进一个盒子里,直到去年盒子满了,整理时才发现,这些车票摞起来竟有四根手指并拢那么厚。

以前的车票是红色的,后来变成蓝色,再后来直接刷身分证就能进站;我能清楚感受到科技的进步,但也注意到很多老人还是依赖那张小纸。今年我去参加广西的「三月三」壮族歌节,不少老人坐车回乡祭祖,仍需要拿着「纸质票」找位置。

9月初,得知铁路将全面取消「纸质票」,我心里有些失落,以后能留下的实物记忆,恐怕越来越少了。

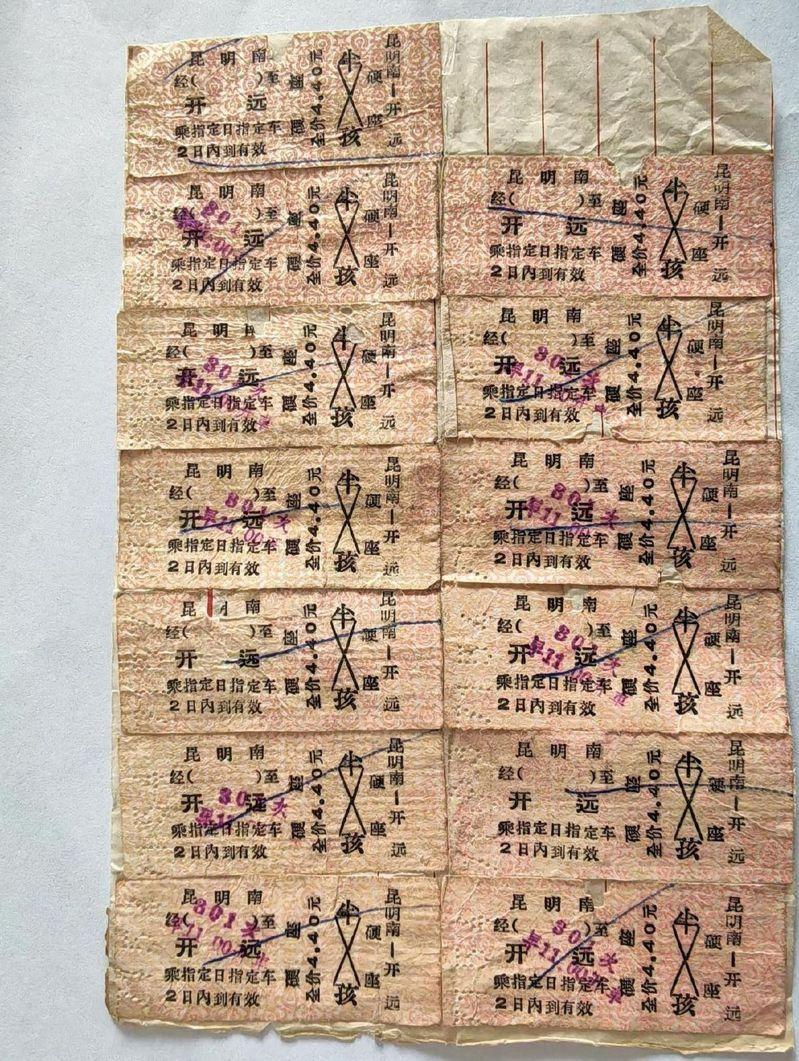

56岁孙昆育收集了60公斤 铁路串起三代人情感

我是中国铁路昆明局集团有限公司的员工,去年铁路内部系统就流传今年将取消纸本报销凭证的消息,得知这个消息时,我心里五味杂陈。

一方面,身为沉迷收藏车票的人,想到今后再难有新的纸质车票入藏,心里多少有些不是滋味;另一方面,我们一家三代都见证中国铁路的飞速发展,车票的信息化正是这一进程的缩影,没有什么比亲眼见证并参与其中更让我自豪的。

爷爷和父亲都曾参与铁路兴建;当年修建陇海西线时,父亲经过母亲所在的村庄,两人因此相识,这才有了我。可以说,铁路不仅贯穿我家的生活,也串连我们三代人的情感与记忆。

1990年工作以来,我开始收藏车票;除了在旧货市场、二手市集和网络平台淘票,由于我在客运段工作,每次到站第一件事,就是去月台垃圾桶翻找被丢弃的车票——那是我收藏的重要来源之一。

我尤其钟情于老车票,因为它们承载着时代的印记。新中国成立初期,主流的是手写票和硬板票,二者使用年代相近,只不过硬板票主要由车站工作人员出具,手写票则由列车员填写。

我收藏的车票数量庞大,难以逐张清点。 2023年我曾经称过一次重量,所有车票加起来约60公斤,少说也有几万张。我有个心愿,退休之后写一本《火车票鉴赏与收藏指南》,通过一张张车票,梳理中国铁路的发展脉络。我还梦想能创办一个火车票展馆,让更多人看到这些珍贵的时代符号。

手工盖日期、算盘计价钱… 当年卖票像「抓中药」

电子客票实现旅客「一证通行」,显著提升出行效率;从「排队买票」到「刷证进站」,从「手贴座位条」到「手机改签」,纸质车票从「有」到「无」的前世今生,也折射出技术与社会变迁。小小一张车票,是铁路售票员奋斗半生的「伙伴」,是「铁路迷」了解中国铁路发展的凭据,也是无数段相聚、离别、重逢故事的见证者。

大公报报导,今年10月1日起,铁路客运将全面使用电子发票,乘客可直接通过12306 APP或官网在线申请电子发票,生成的电子凭证可直接用于财务报销,省去「购票取票」、「报销打印凭证」等环节,进一步推进铁路出行的无纸化与智能化。

说起「买票卖票」,国铁南宁局南宁车站售票值班员林军松至今记得1994年7月1日自己第一天卖票时的情景:小小的硬板票、手工贴座位条、算盘计算票价。三十多年来,他见证了铁路售票从硬板票、软纸票、磁介质票到电子客票的时代变迁。

报导指出,「硬板票需要手工操作,售票员得从票箱格子里抽取对应车票,手工加盖日期、粘贴座位号,再用算盘计算价格。卖错5毛钱,要对帐一整天。」林军松感慨道,当年卖票像「抓中药」,最快也需要1分钟才能为旅客「配」出一张车票,现在有了火车票购票系统,售票时间早已压缩到几十秒甚至几秒。

如今,人工窗口的职能从「售票为主」转向「服务为重」;「现在来窗口的,大多是不会用智能手机的老人,或是需要临时改退票、咨询行程的旅客。」手把手指导,成了林军松工作的重要内容。

「电子客票简化了流程,但服务不能简化。」从「算票、找票」到「教用APP、解疑惑」,林军松的工作日常,正是铁路售票变革的缩影。他说,只要还有旅客需要,人工窗口就会一直守在这里,让每个出行的人都能感受到便利与温暖。

从硬板票、红色软纸票到磁介质票,再到如今全面推行的电子客票,一张小小车票的变迁,不仅记录中国铁路技术的飞跃,更藏着时代浪潮下的人情冷暖。

报导指出,在林军松的记忆中,上世纪九十年代的售票窗口前总是排着购票长队;如今,人工窗口更多服务于老年人及特殊需求旅客,售票员的角色已从「出票者」转变为「服务引导者」。而对于00后铁路迷曾曦墨而言,他收藏的众多火车票里,装满了自己求学、旅行的记忆,每一张都是独一无二的故事。

纸质火车票的「退场」是技术发展的必然结果。电子客票不仅提升效率、节约资源,其所带来的便捷和环保价值,也正是这个时代向前迈进的鲜明注脚。但当一张张曾经承载乡愁、离别、梦想和团聚的票根,化作几代人的集体记忆时,纸质火车票的「谢幕」,便更像一场温柔的告别。

曾经,人们为买一张票在窗口排队数小时,为确认座位紧紧攥着印满字迹的票根;现在,指尖轻触屏幕即可完成购票,凭身份证件就能进站乘车。「出行」从「奔波」变为「便捷」,折射出社会运行效率的大幅提升。越来越多人体会到「说走就走」的畅快,跨境出行变得像「搭地铁」一样简单,真正的时代进步,并不是让旧事物无声消亡,而是让新变革承接着过往的温暖,走向更高效、更包容的未来。