本该鲜活的少年,在分数、排名和竞争的漩涡里丢了自己,因忧郁或焦虑等心理问题按下休学键的孩子,在「复学营」战胜自我、克服外在杂音,希望能在「暂停键」之后,重新返回校园。同样是心理障碍,「注意力不足过动症」(ADHD)在追求高效、高分数的中国社会,意外成为Z世代流行的标签,成躺平、摸鱼、反内卷的词汇

2025年暑期,广东省人民医院/广东省精神健康中心与「渡过」心理平台在广州联合举办一场线下4周、在线2周的公益复学营;南方都市报报导,营里的中学生来自不同的学校、不同年级,都因忧郁、焦虑、躁郁症等心理问题休学,休学后又经历不只一次的复学失败。他们也都怀抱着共同的目标:9月,返校,复学。

「临床医生能做的是控制症状,但没有办法解决孩子最内核的压力来源。」广东省人民医院/广东省精神卫生中心主任何红波说道。摆在这些青少年面前的,是战胜自我、克服外在杂音的双重困境。

竞争漩涡中失去自己

对初三学子来说,咬牙冲向6月的考场,就能迎来期盼的「解脱」,但梓涵的脚步却在这时彻底停了下来。

据报导,2023年春天,即将迎战中考的她,连续多夜睁着眼睛到天亮,连推开家门的力气都没有。彼时,中考体育、英语口说、实验项目等早已结束,只差6月的笔试。梓涵递交了休学申请,转身离开的背影,藏着无人知晓的疲惫。

「学习压力太大了,常常熬夜,早上起不来。」这个「小」问题最终演变成压得人喘不过气的重负,经医师诊断,梓涵确诊为心境障碍,同时也患有轻度忧郁和中度焦虑。

根据「2022年国民忧郁症蓝皮书」显示,中国罹患忧郁症人数约9500万,50%为在校学生,18岁以下的忧郁症患者占总人数的30%。

梓涵妈妈到现在都「很难理解为什么她生病了」。其实病的根源藏在梓涵初中三年的日常里:每周三次小测、一次周测,月末还有月考;每次考试都会公布的排名,像一面镜子,照得她这个中等生无处遁形。

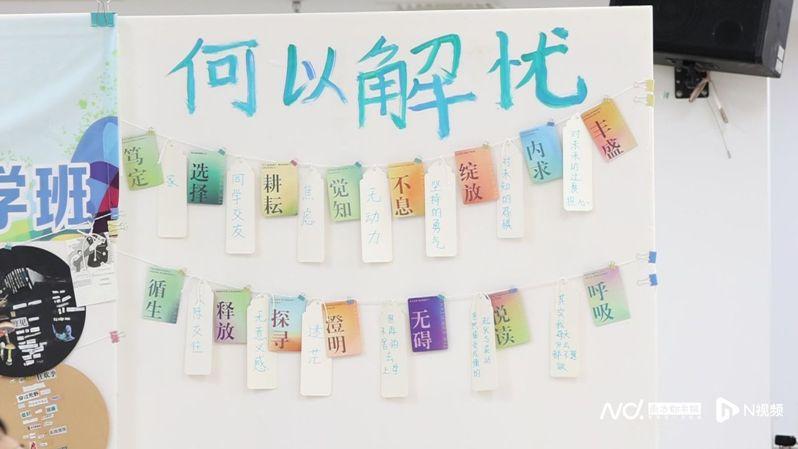

复学营开始之初,辅导员请同学们写上学的「角色」和「副作用」;在「副作用」一栏,一行行字迹藏着共同的委屈,「要想跟老师关系好,成绩要提升」、「将每个人大众化,同时避免不了攀比」、「磨灭人的个性,在压力足够大时,学生会放下道德」…

这些文本展现当前教育生态下青少年普遍面临的心理困境──竞争环境催生焦虑与忧郁,而相对单一的评价机制又在塑造他们的价值观与行为模式。

对此,家长杨婷也感同身受,让竞争变得赤裸裸,是女儿国中生涯抹不去的日常与印记。

班主任鼓励成绩相差十分以内的同学结为「PK搭子」,学校里,按成绩段画分考场,坐在同一个考场里面的,全是要和自己抢名次的对手;有一次,考场里有位同学忘记带笔,前后左右竟然没一个人愿意借,「我听完非常惊讶。我女儿说她能理解,因为『借了笔,对方考得比你好,你就输了』」。

本该鲜活的少年,在分数、排名和竞争的漩涡里,慢慢丢了自己。

家庭成另一根压垮稻草

可是,当焦虑的孩子回到家,等待他们的,不一定是避风港。

「我当时对孩子成绩的要求,可以说是丧心病狂。」至今想起对女儿的苛刻,杨婷仍满是愧疚。虽然女儿国中长期维持班级前十名,但在夫妻俩看来,这还远远不够。

杨婷是中职学校的护理学教师,也是重点高中毕业,丈夫是大型国企的高级工程师,曾以优异成绩保送至重点高中;他们坚信,孩子只有重复自己的路径「先上重点高中、再上重点大学,之后去读研,然后进国企或事业单位」,才能有一个安稳的人生。

为了鞭策孩子加强对弱学科数学的学习,杨婷为孩子定了一个规矩:每天早晨班级组织的数学小测验必须考100分,否则就不要找家长签字;「我都不知道自己从哪里学来的这一招,孩子这两年跟我提起这件事,我只想找个地缝钻进去」。

家长赵敏的家里,也曾上演过相似的「戏码」;她和先生都是知名大学毕业生,看到女儿对着一道数学题半天想不出思路,总会忍不住脱口而出「这么容易你还想不出来」。夫妻俩都格外在意孩子的成绩,常跟孩子说:「你的成绩经常上上下下,我们希望你能上全市排名前五的高中,努力点就上去了」。

一次考试前,女儿连续几天整晚睡不着,赵敏只以为孩子累了,请假在家让她睡觉;但女儿状态一天比一天差,直到医院的诊断书「重度忧郁」摆在面前,赵敏才追悔莫及,「生病以后,学习真的一点都不重要了」。

重拾兴趣打开另一扇窗

翻开这些孩子被忧郁症缠上的经历,「学校的竞争压力」、「家庭的过高期待」等原因无疑是高频词,当他们的学业不得不按下「暂停键」后,有的人生没有出现「空白页」,而是出现了寻找自我的「窗口期」,那些被学业挤压的热爱,那些从未被留意的潜力,都可能在这段时光里慢慢发芽。

「我没有很讨厌这个病,不知道为什么,反而觉得有点安心。因为知道自己是什么病,莫名地觉得好像还挺好,至少可以求救、有办法治疗」,梓涵擦了擦眼泪和鼻涕笑道:「我甚至得到了很多东西。」

在休学的日子里,她重拾从小热爱的舞蹈,从中国舞到K-POP舞,从爵士舞到编舞,指尖与脚步的律动里,饱含她的疗愈与向往。而这,也让她确定自己今后要走的路──坚持练舞,参加艺考。

同样身为复学营的营员,梦溪也在休学后,拾起被学业搁置的嗜好。小时候学过的钢琴与素描,曾因国中的学习压力中断,后来确诊注意力缺陷与过动症(ADHD)、重度忧郁和中度焦虑,直到休学有大把时间,才重新沉浸其中。

在复学营的「交替画」活动中,她画了心中「窗外」的景色:前景是充满生机的黄绿草地,接着是深浅不一的绿色山峦,远处则是巍峨的雪山与澄澈蓝天, 「做自己擅长又喜欢的事,能减压」,画笔在纸上铺展的瞬间,焦虑也一点点消散。

再出发,他们依然想重返校园;「我心里很清楚,找工作需要一张文凭」、「我休了两次学,已经比同龄人晚了两年,如果我再不上学的话,可能这个学就上不了了」、「我渴望集体生活。尽管不愿再承受学习带来的种种压力,但依然向往融入集体的归属感」。

但这份重返校园的期待,要落地却没那么容易。对这些学生来说,校门仍是一道实实在在的门槛。门后藏着的,是新一轮挑战的开端——复学之困。