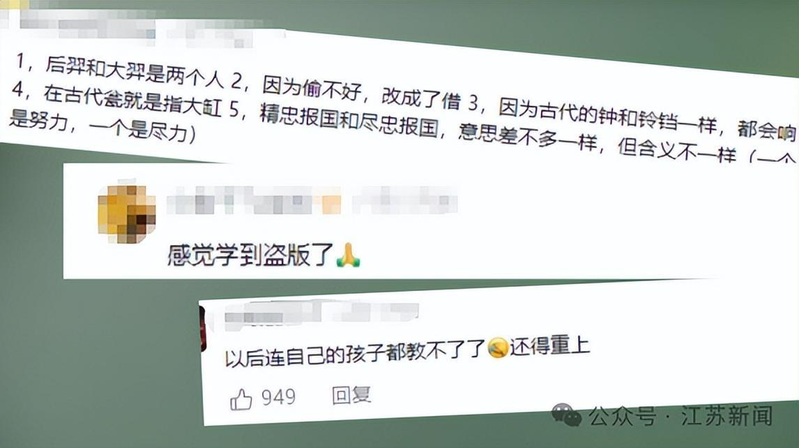

最近,「辅导不了孩子的语文了」这个话题在一些平台引发热议。一些视频指出语文教材部分内容存在所谓的 「颠覆性修改」,比如:「后羿射日」变成了 「大羿射日」;「凿壁偷光」 被改成了 「借光」;还有「掩耳盗铃」 和 「掩耳盗钟」 的混淆;网友纷纷表示震惊,认为这样的修改会让人「一题不会」,疑问如何辅导孩子?

江苏广电总台荔枝新闻中心报导,根据现行部编语文教材,并咨询多位一线小学语文老师后,得出结论:所谓「颠覆性修改」 大多是自媒体夸张。在保留大众约定俗成用语的基础上,教材进行更为严谨、规范的微调。语文教师表示,修改不仅让学生明白语言在传播过程中会变化,更养成批判性思维,避免死记硬背,而是理解和辨析成语的使用。

南京师范大学附属小学仙鹤门分校语文教师施玉洁表示,课文中的语句如 「掩耳盗钟」 与 「掩耳盗铃」 的变化,原典出处是「吕氏春秋」,传统上是 「盗钟」,但民间口头表达演变成了 「盗铃」。教材保留了 「盗钟」的原始出处说明,同时对两种表述做出解释。施玉洁认为,这样的修改有助于培养孩子学术素养,理解语言的变迁过程,学会区分 「学术版」 和 「流行版」,对认知成本的增加要持开放态度。

还有 「凿壁偷光」 和 「借光」,施玉洁说,教学中会更看重让学生学习主人公匡衡的勤学精神,不会太纠结动词的差异,但也会引导学生关注古籍原文。

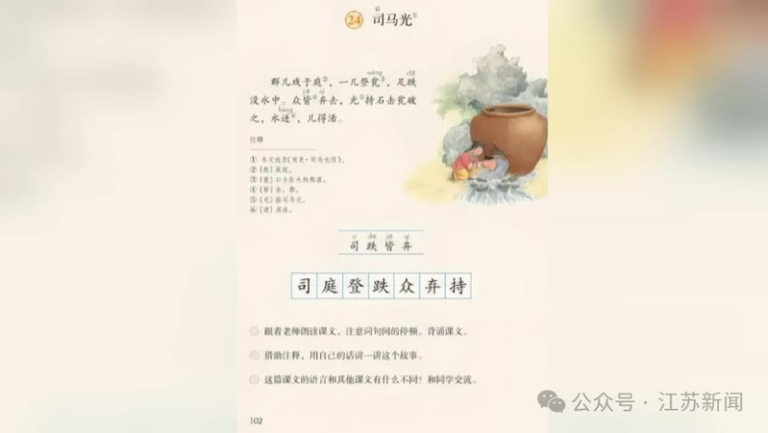

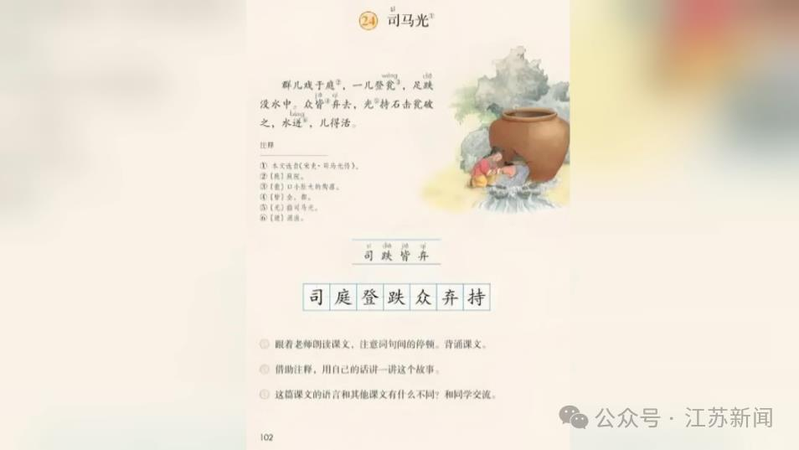

据报导,值得思考的是网络误传的案例,比如 「两肋插刀」 与 「两肋岔道」 的区分、 「司马光砸瓮」 与 「砸缸」的讨论。南京大学历史学院古代文化史副教授武黎嵩指出,一些经典表述应当以经典为准绳,不宜轻易改变。语文教育应重视经典,培养学生审美、情性和语言能力,提醒滥用汉字对于语文文化的伤害。

对于大众约定俗成的说法,是否应该咬文嚼字,意见不一。武黎嵩认为,应以传统为导向,保护经典;施玉洁则认为根据情况而定,譬如保证文化传承不走样的学术领域,或者接纳语言自然变化的日常生活里。对金科玉律与随遇而安,学会保持开放心态,尊重语言的多样性。

在争议纷纷的时代,如何平衡观点,寻找共识,值得深入思考。