四川省宜宾市长宁县一对恋人29年前去镇政府民政办领结婚证,被要求缴纳200元钱购买一份社会养老保险。现在这对夫妻都老了,却发现当初斥「巨资」购买的「养老保险」并不存在。60岁的当事人粟培说,长宁县民政局工作人员明确告诉他「养老保险」无法兑现,但可以退回当初购买保险时缴纳的200元本金,粟培拒绝了。

澎湃新闻报导,民政部1992年1月3日发布了一份「县级农村社会养老保险基本方案(试行)」,粟培结婚时购买的社会养老保险或在该背景下产生。不过,四川绵阳多位退休民政干部称,民政部从未将保险与领结婚证捆绑,更未强制推行过。粟培的情况他们也是第一次听说。

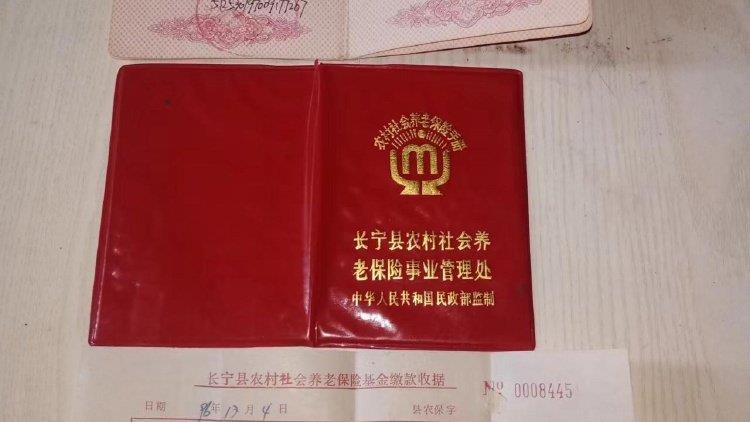

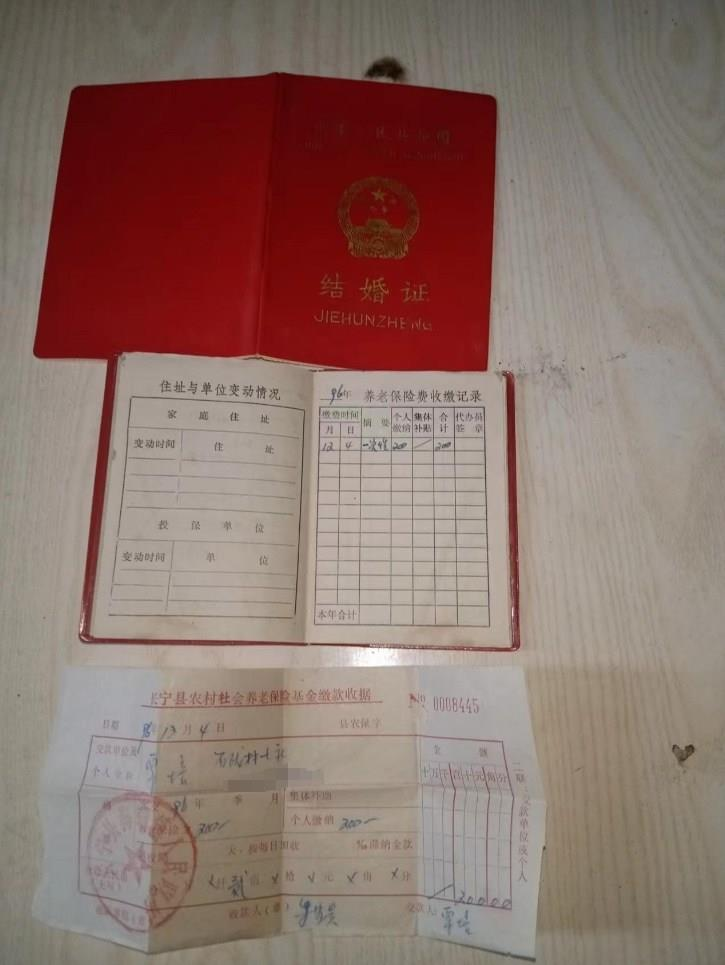

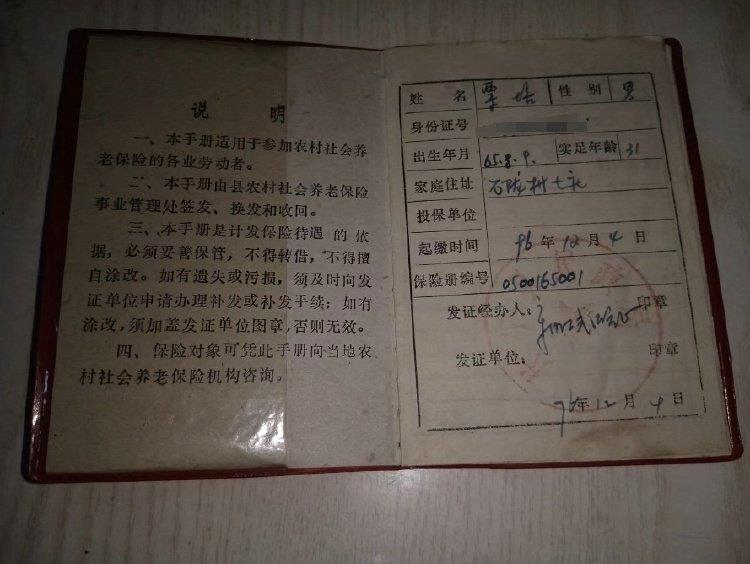

1996年时的粟培31岁,他说当时不购买该保险不给办理结婚证。粟培于1996年12月4日办结婚登记当日被「搭售」缴了200元,收据上加盖的是长宁县人民政府梅硐镇人民政府公章,并发放了「农村社会养老保险手册」,还说明「「本手册是计发保险待遇的依据」,缴费记录注明:「一次性缴纳200元。」

据报导,粟培称,对方当时说购买了这个保险60岁以后可领取「工资」。这些年粟培一直在成都打工,没有购买过别的社保,想着这个保险多少有点就行。今年他回到长宁县社保局咨询,却被告知「当时社保局尚还没有成立」、「无存盘纪录」,不承认他购买的这份社会养老保险的有效性。长宁县民政局工作人员告诉他没有「工资」。长宁县梅洞镇便民大厅相关人员称「这是第一次看到这么个本本」,只能退还他当年缴纳的200元本金。

粟培没接受退钱,离开了。「但回来后他还是想不通,当年200元钱可不是小数。」粟培说。

长宁县梅洞镇便民服务中心的工作人员确认,粟培有一个「红本本」,但当时并没有养老系统。他们也帮忙一级一级地问了,现在唯一的解决方式就是退还当年的200元保险金。

一位邻近乡镇的民政干部表示,这个「基金」的确卖过,但从未强制,后来不能兑付,他所在的地区早些年就已经清退了。

民政部办公厅在1992年1月3日发布的「县级农村社会养老保险基本方案(试行)」文档。明确该保险对象为不由国家供应商品粮的农村人口,领取养老保险金年龄一般在60周岁以后。

对比发现,该方案与粟培购持有当年的「农村社会养老保险手册」内容大致吻合,该手册正是由「长宁县农村社会养老保险事业管理处、中华人民共和国民政部监制」。

在民间,不少人将1992年开始推行的农村养老保险叫作「老农保」。2009年9月1日,国务院宣布「新农保」开始试点并全国推行。各地也相应启动了「老农保」的「并、转、退」工作。

新京报针对事件评论称,社保历史遗留问题出现的原因复杂,但就此事而言,粟培其实非常无辜。当时年轻农民很难会主动去买社保,这份社保没有被及时清退,甚至「不存在」,是源于制度建设初期的漏洞、档案管理不健全等。这种情况下只退还200元本金,相当于让粟培一人承担了绝大部分损失,并不公平。

地方政府退还粟培200元本金的「处理」方式是否充分体现了对历史参保人权益的尊重,值得商榷。