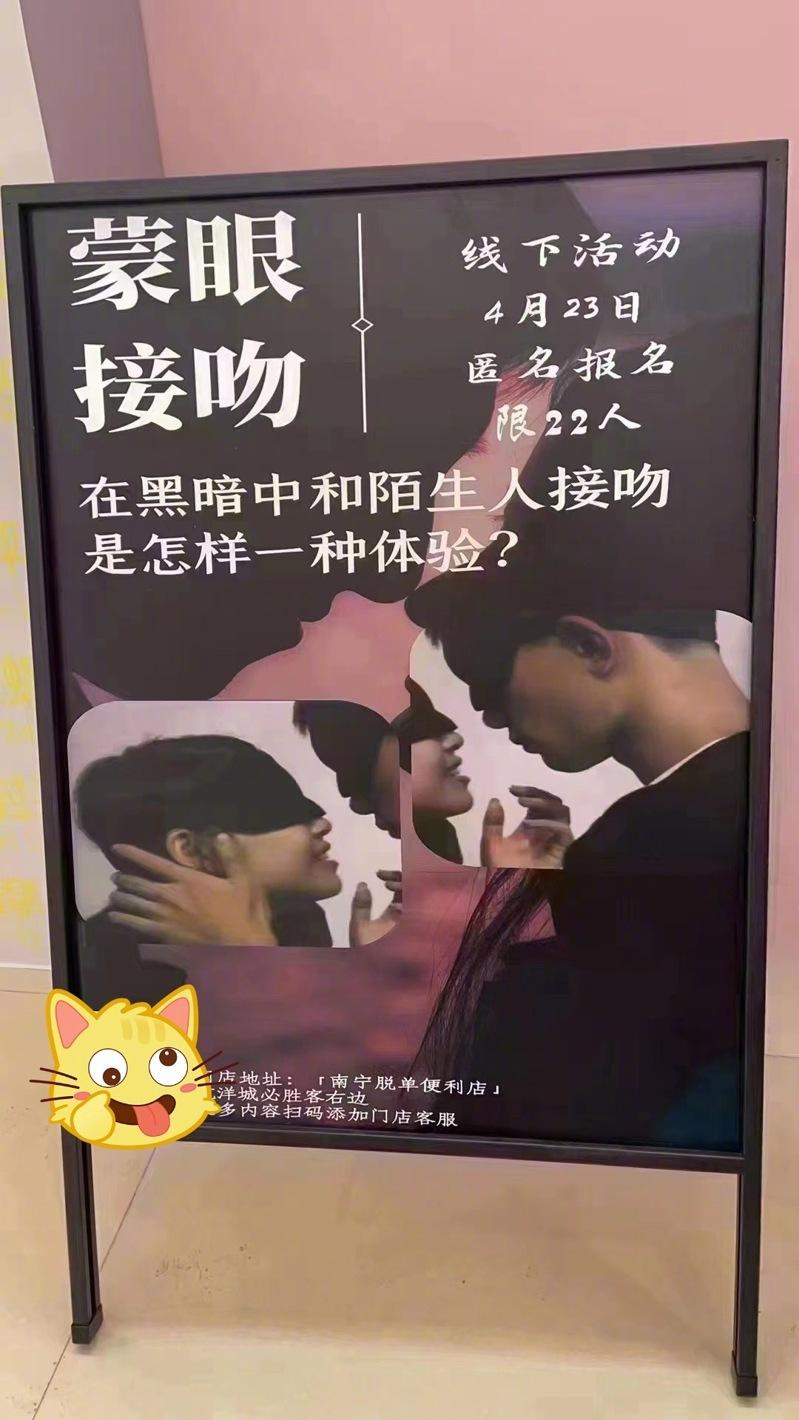

前言:戴上黑色眼罩的那一刻,都市的喧嚣与视觉干扰一同消失,在看不见身高、体型等外在条件的情况下,这场名为「蒙眼相亲」的活动用「耳缘」倾听、用「心缘」感受,展开一场特别的心动探索。

在北京五道口的一幢办公大楼内,宽敞明亮的空间被布置得温馨浪漫,若有似无的香薰气息,安抚参与者的紧张。这里晚上是一家小酒吧,白天则是「瞎灯趣谈」蒙眼相亲的活动场地,所谓的蒙眼相亲,就是参与者全程佩戴眼罩,在完全看不见的状态下进行交流。

北京青年报报导,在快节奏、高流动性的都会生活里,「脱单」成为不少人的共同难题;在传统相亲中,第一眼的外表印象与现实考量,也常让年轻人倍感压力。面对这种困境,渴望深度情感链接的Z世代选择主动探索,「蒙眼相亲」正是他们的大胆尝试,他们想知道:当视觉暂时退场,心动能否挣脱外在束缚,回归更本真的情感共鸣?

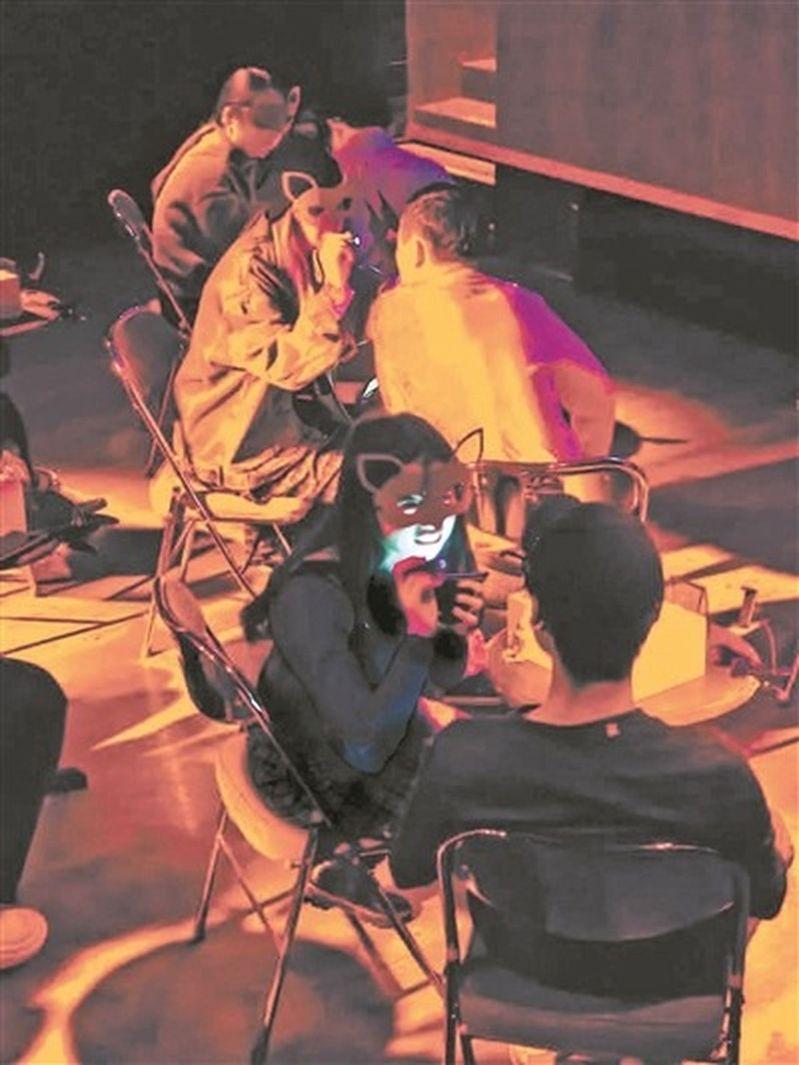

下午2时,活动正式开始。在工作人员的引导下,参与者依序走入活动区,随着脚步声和椅子轻微的挪动渐渐停歇,现场陷入微妙氛围——眼前漆黑一片,身边是谁、长什么样子,全部都是未知。

通过声音 创建第一印象

10名男女交错围坐成圈,开始第一个活动——「蒙眼7分钟破冰」。规则很简单:与左右两侧的异性分别进行一对一的蒙眼对话,由主持人抛出破冰话题:「如果人生是一本小说,你认为是人物重要还是情节重要?」

在场的参与者陷入思索,大家显得有些腼腆,等着其他人先开口,直到一个男声打破沉默。

「我觉得是人物吧。」听到身旁的男生这么说,女生艾许立刻追问「为什么」,现场原本的安静也瞬间消失无踪,四周开始响起低语。艾许听到身旁椅脚磨擦地面的「吱呀」声,显然身旁的男生为了听清楚她的声音,把椅子朝她挪近了些,两人的对话也就此展开。

这样的蒙眼对话,每人会经历三、四轮。在视觉缺席的环境里,不论是声音的音色、语调、语速,或是措词逻辑与情绪温度,都成为彼此感知、创建初步印象的管道。当看不见彼此的脸庞,声音就是参与者能递出的第一张「名片」。

报导指出,在经过近两小时交谈后,活动进入轻松的游戏环节。「脑筋急转弯」、「听歌识曲」等小游戏迅速点燃现场气氛,笑声与恍然大悟的惊叹声此起彼落,打破了最初的拘谨。直到最后,活动才迎来「揭面时刻」,参与者终于摘下眼罩,第一次看见了在黑暗中陪伴自己、触动自己的声音的主人。

脱掉眼罩 想像恐被打破

「见真章」的瞬间,表情成为最直观的答案:有人眼中闪过惊喜,也有人因现实与想像的落差而愣住。参与者小沫坦言,对方温润嗓音与优雅谈吐,曾让她建构起理想形象,但实际见面后却带来「不知该如何形容」的感受。她说: 「人是视觉动物,我还是没办法完全不看脸。我要再想想自己更看重的是什么。」

蒙眼相亲的设计者虽然试图弱化外貌对相亲的影响,但部分参与者最终仍不免被「看脸」的本能制约。既然如此,为什么还要来参加这种相亲局呢?小沫解释:「正因为我知道自己会被外表影响,甚至可能被它蒙蔽,才更想试试暂时剥离它,感受那些日常相亲里可能被第一眼忽略的连接感和可能性。」

然而,并不是所有人都和小沫有一样的反应,有的人在看到对方真面目时,眼神流露出惊喜与坦然。他们主动起身,为黑暗中聊得投契的「声音伙伴」递上真诚微笑。

揭开眼罩后进行的是加速参与者关系升温的「国王游戏」,在轻松氛围中,每个人都能观察到对方在交互中的反应、体贴度甚至幽默感,从而进一步增进了解。

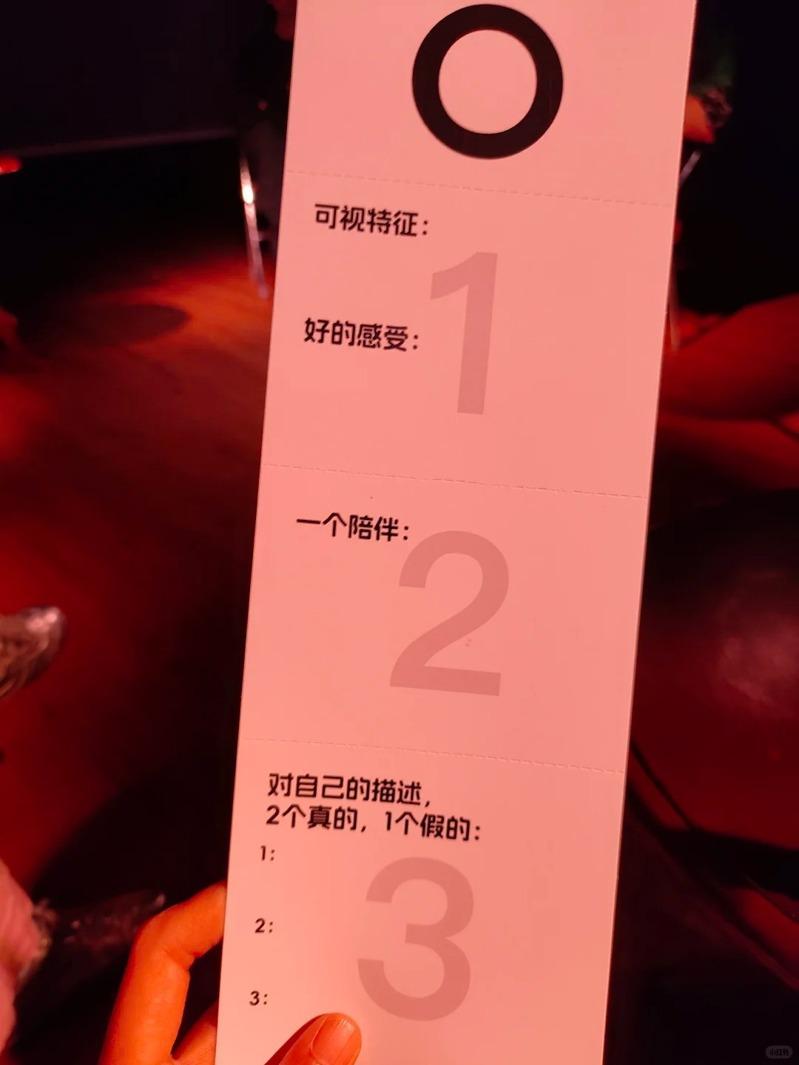

报导称,类似「去可视化」的社交实验在北京并非孤例,它们虽然都强调屏蔽视觉,但形式各有千秋。前门夜莺剧场的「阿芙洛狄忒的考验」强调氛围感和科技感,参与者需在昏暗灯光下戴上面具、耳机及手机设备,男女阵营分坐两端,上半场必须严格保持沉默,通过指示完成展示与问答,并匿名接受评分。随后,活动方以 「稳定婚姻算法」进行两两配对,下半场则安排无声协作任务,加深彼此了解。品牌主理人默默形容这种方式「暧昧但守礼」,既保留了参与者初次接触的微妙氛围,又避免了因过度越界带来的不适感。

算法配对 出现反差感

为了完善活动内容,默默也曾亲身体验。她发现,算法配对的结果往往与预期不同,但正是这种差异,让她反思自己究竟被哪些人格特质的细节所打动。她注意到,有些人在交互游戏中展现了意想不到的魅力,也有人因为透露特殊身分而引发新的兴趣。默默说,「这种反差感正是活动魅力所在。上半场和下半场展示的是人的不同切面,一个人的立体感,往往就在某个意想不到的环节显现。」

「瞎灯趣谈」要蒙眼,「阿芙洛狄忒的考验」则要求参与者在暗处戴面具,这些环节都打破了人们平时「先看外表再交流」的习惯,让参与者更专注在对方的内在。

参与者花菜说,她的注意力会自然聚焦在声音质感和表达内容上:「声音好听很加分,但更关键的是能不能产生共鸣。我会听对方的兴趣爱好,以及他对一些问题的看法和我是否一致,看看彼此是否投缘。」

在活动中,一个在金融业上班的男生给她留下了深刻印象:「他分享的行业趣闻生动有趣,很会带动气氛。聊天中还透露出爱运动、积极理性的一面。这种主动暖场的能力在黑暗中格外突出,揭面后我毫不犹豫地选择了他。」

报导指出,另一名参与者艾许也认为,语言是思想和经验的外在表现,深入倾听才更能准确了解一个人。 「我专注于内容本身,它映射着一个人的过往、观点和价值观,这些才是最本质的。」她也对现场的一名网络从业者产生好感:「他讲起在家打理花草的细节,让我觉得他很细心,是个热爱生活的人。」

心动触发点 变得更多元

「瞎灯趣谈」主理人阿陈从事活动策画多年,截至目前,他的团队已经成功举办40多场蒙眼相亲,累计参与者超过800人。他在日常工作中逐渐摸索出这种形式的新奇价值:「日常社交高度依赖视觉,蒙上眼换一种方式感知世界和他人,本身就是一种独特体验。」不过,他更看重的是卸下心防后的效果:「黑暗让人放下戒备,交流反而更专注、更深入。」

默默则从设计逻辑上阐释了「相亲去标签化」的初衷。她认为,视觉退场未必阻断「一见钟情」,只是心动的触发点变得更为多元:「颜控之外,还有声控、手控(指对声音和手有迷恋的人),甚至背影杀手。」她解释,团队在活动中刻意设计了「身形、声音、动态、想法、默契」五个展示环节,就是想挖掘每个人不同维度的闪光点。

这项活动为参与者提供了日常中容易被忽略的展示场景:一双漂亮的手、一个优雅的动作,在聚光灯下会被清晰捕捉并投射到大屏幕上;声音也是如此,在剧场环境中,当参与者独自发声时,音色特质被放大,就容易成为吸引他人的焦点。「这些设计主要是想让那些容易被视觉标签淹没的个体魅力,拥有被看见、被欣赏的机会」,默默说。

作为一种新兴的社交尝试,屏蔽视觉的相亲活动以「看不见对方」为内核设置,更强调「交流优先」,避免因外貌先入为主而影响判断。单场活动通常聚集12至20人,参与者能在3小时内与6至8位异性完成深度对话,效率和沟通体验更高。正如花菜在活动后分享的感受:「这种批量对话和传统一对一相亲不一样,至少接触异性的效率高得多。」

打破逻辑 看到内在特质

报导称,在传统相亲中,年龄、收入、房子、学历等硬性条件往往左右了对人的第一印象,而性格、兴趣、价值观等内在特质常被放在后面。蒙眼相亲则试图打破这个逻辑:通过「先不看人」的设置,把沟通与三观契合感提前,让参与者在最初交互中更专注于对方的表达与想法。等到摘下眼罩时,虽然外貌和职业等资讯依然会产生影响,但让人不再忽略个人的内在特质。

阿陈透露办活动的初衷,「我们并非反对『看脸』,而是探索『除了脸还能看什么』」。在蒙眼相亲有限的黑暗时段内,人们的注意力往往从视觉转向听觉,使个人特质获得更充分的呈现空间,也让交流暂时脱离「以貌取人」或「过度关注物质条件」的常规模式。从机制上看,这种形式为参与者提供了展示自身其他特质的机会。

默默也观察到,与传统相亲相比,新兴的蒙眼相亲吸引到的人群有所不同。传统相亲往往强调外貌与 「硬件条件」,许多人会先确认这些因素再展开交流;而蒙眼相亲吸引的则是另一类人:他们抗拒被数据化评判,更渴望剥离社会标签的纯粹相遇。

默默说,「某些硬件条件与内在价值观的匹配度,本无必然关联。」她认为,人类认知存在天然限制:面对陌生人时,视觉系统会本能捕捉外形、穿着、气质等表层消息,但这些即时判断反而成为深入理解的屏障。而戴面具相亲的妙处,在于通过选择性遮挡,改变认识异性的切入点。

摆脱外貌 直视灵魂深处

「蒙眼和戴面具本质上是一种心理保护机制,」默默总结道,「当视觉感知消失时,陌生人之间反而能生长出更从容的认知方式——先感知灵魂的轮廓,再辨认面容的细节。」

在小红书上,有蒙眼交友活动主办方分享经验,称有参加者聊着聊着突然哽咽,说:「原来我找的不是对象,是能听我说话的人」,也有人说「刚才那半小时,比刷半年交友软件都懂你」。在人与人日渐疏离的时代,这些Z世代的年轻人渴望的或许正是有人能无视外表条件,只看见自己的灵魂深处。(文中人物均为化名)