前言:「菊花开,闻蟹来」…又是吃大闸蟹的好时节;5秒拿捏10只脚、手起蟹落5秒定身价,挑蟹师靠着经验,几秒就决定大闸蟹的价格,也决定送到消费者手中的大闸蟹品质;这个季节性的高薪工作,正面临青黄不接的困境,不过新「AI验蟹师」的出现,或许是新解方。

天还没亮,64岁的蒋长春就早早起床,简单洗漱和吃上几口早餐后,就匆匆赶往南京固城湖螃蟹市场,开始了每天长达十几个小时甚至二十个小时的忙碌工作。

蒋长春是经验丰富的挑蟹师(又称「验蟹师」),主要工作内容是检验螃蟹品质并筛选分级。眼下正是大闸蟹大量上市的季节,挑蟹师这一特殊职业群体迎来一年当中最忙的时候,像蒋长春这样的「金牌挑蟹师」在市场上极为抢手,每月收入超过2万元(人民币,下同,约2818美元),且严重供不应求。

江苏是大闸蟹主产区,其中产自南京市高淳区的固城湖螃蟹是全国较早上市的大闸蟹品种之一,今年固城湖螃蟹养殖面积达21.9万亩,预计产量将突破2万吨。位于高淳区的南京固城湖螃蟹市场总占地面积218亩,每年螃蟹季,这里平均每天有超过40万斤螃蟹销往各地。

如此庞大的交易量背后,离不开挑蟹师的把关;每天开市后,十里八乡的螃蟹养殖户会将最新捕捞的螃蟹送到市场内的合作商户手中,挑蟹师就要始仔细地甄别筛选,根据公母、大小和品质进行分类后,再由商户按照当天的市价进行销售。

拿捏10只脚 5秒定身价

凌晨三点,当城市还在沉睡,南京固城湖螃蟹市场却是灯火通明;蟹农们拉来一篮框刚从塘里捞上来的螃蟹,排队等待验蟹师的「拿捏」。

每年到这个时候,验蟹师总是变得格外「抢手」,月入过万也不稀奇。扬子晚报报导,他们月入过万的秘诀,就藏在那一双看似寻常的手上。

在市场的一家档口,只见「金牌验蟹师」陈云左手捞起一只螃蟹,右手手指在蟹壳上轻轻一按,捏了捏第二条腿,翻开看了一眼底部,随即利落将蟹丢进不同的筐里——整个过程不过三、五秒。

「像这只比较饱满,是精品蟹;而这只就差些火候,得归到普货。」陈师傅一边操作一边解释,每天从他手上经过的螃蟹有上千斤,他的每个判断都直接关系到螃蟹的「身价」。

看似快速、随兴的捏按,其实藏着大学问;陈云透露挑蟹的三大诀窍:「先看光泽度,油光发亮的说明蟹黄饱满;再捏第二条腿,越硬肉质越饱满;最后看厚度,肥美的螃蟹自然更厚实。」

说话间,他又分拣出十几只蟹,「当然还要看活力,勾勾牠的爪尖,反应越猛说明越新鲜。」这套行云流水的动作背后,是十几年经验的累积。

养殖户转行 挑蟹快又准

在「中之蟹」品牌门店前,多位挑蟹师正在紧张地工作。文汇报报导,其中,蒋长春年纪最大,经验也最为丰富。作为土生土长的高淳人,他早在二十多年前就开始养殖螃蟹,今年他家还养殖了200多亩螃蟹。

尽管自家的养殖业务也很忙,但每年的这个时节,蒋长春还是会应邀前来帮忙挑蟹,自家的螃蟹捕捞和销售则交给家人打理。他说,每年中秋节前至年底是螃蟹上市的季节,也是挑蟹师忙碌的季节,很多养殖户都会出来兼职做挑蟹师,希望趁机多赚点钱。

「中之蟹」品牌创始人吕建福指出,目前市场上多数挑蟹师原本都是中小型螃蟹养殖户,其中部分是像蒋长春一样仍在养蟹的兼职挑蟹师,还有部分是以前的老养殖户因养殖成本大和风险高,而转型成为专职的挑蟹师。由于他们具备养殖经验,熟悉螃蟹的习性、特点,因此挑蟹时能又快又准。

作为螃蟹的「品质守门人」和「定价师」,挑蟹师直接决定着市场上大闸蟹的高低贵贱;「很多消费者购买螃蟹只看大小和重量,但是同样大小和重量的螃蟹,品质和价格可能相差很大。」蒋长春举例说,同样是三两(150克)的母蟹,挑蟹师挑选出的精品蟹现在每斤(500克)价格为90元,而被筛选掉的「垃圾蟹」每斤只要40元甚至更低,价格相差一倍有余。

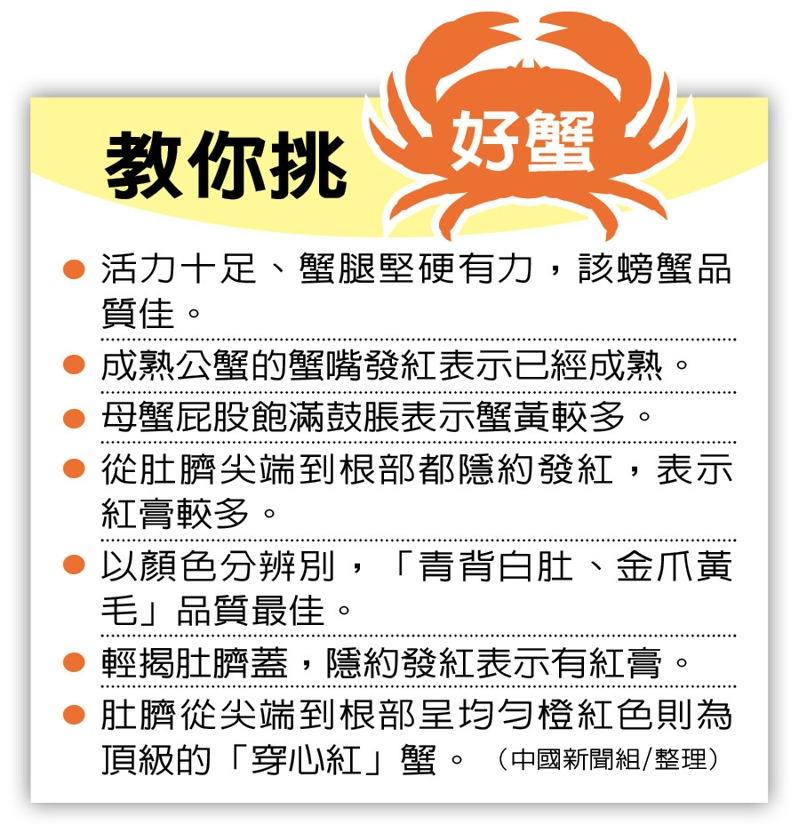

吕建福解释道,大小和重量只是衡量螃蟹质量的基础指针,此外,还要根据活力、颜色、硬度、气味等综合评判优劣;「挑蟹师并无行业标准,主要依赖个人的经验。」吕建福指出,为了保证「中之蟹」品牌螃蟹品质,他自创「6S挑蟹法」,从六个方面判别螃蟹品质,包括观活力、辨颜色、闻气味、捏蟹腿、察腹部、探蟹黄。

其中,观活力即通过螃蟹的活动情况观察其活力,好的螃蟹肯定活力十足;吕建福说,螃蟹捕捞出水后,运输途中由于水分蒸发会变得比较干燥,有些养殖户在售卖前为了增加重量,会向螃蟹浇水,但是这时候浇水会大大提升螃蟹的死亡率,而濒临死亡的螃蟹活力会明显下降。

闻气味则是根据螃蟹散发的气味来辨别其品质,「在清澈无污染的水域养殖的螃蟹,浑身清洁且有淡淡的清香,如果是在水质较差甚至受污染的水域养殖,则会带有泥污并散发出明显腥臭。」吕建福说。

报导指出,上述挑蟹方法看似简单,但要做到精准并非易事,因此,挑蟹师才会供不应求。目前南京固城湖螃蟹市场活跃三、四百名挑蟹师,很多商户都打出「急招挑蟹师」的广告,而在号称「中国河蟹养殖第一县」的江苏省兴化市,仅安丰国蟹市场就有1500名挑蟹师,需求缺口达600名到900名。

在此背景下,挑蟹师薪水也不断上涨。蒋长春透露,现在一名挑蟹师的月收入至少有1万5000元,而在最为忙碌的中秋节前后,月收入能达到2万元以上甚至更高,一个螃蟹季能挣到七、八万甚至十万元以上。

一小时分拣 可达近千只

随手抓起一只螃蟹,快速分辨公母和掂量重量,再观察体表颜色和捏一下蟹腿,偶尔还翻开螃蟹脐盖,或者送到鼻尖闻一下气味……然后再将螃蟹放到不同的方框和圆筒中,方框和圆筒上贴有不同规格和级别的标签。

短短几秒钟内,蒋长春的动作一气呵成。这位拥有二十多年丰富经验的「金牌挑蟹师」,一小时挑选分拣的螃蟹多达近千只、重约两、三百斤。

每年9月至10月是挑蟹师最忙的时候,蒋长春每天至少需要工作十几个小时。「特别忙的时候,一天要工作20个小时。」他一边麻利挑螃蟹,一边受访,持续的高强度工作让他明显有些疲惫,双眼布满血丝。

蒋长春说,螃蟹要一只一只抓起来看、一只一只捏;看起来同样大小的螃蟹,不同水质养殖的品质千差万别,这就需要观察蟹肚、蟹螯和蟹腿上绒毛的颜色,甚至闻一闻螃蟹的气味。

蒋长春感慨道,虽然工作辛苦,但是作为一名挑蟹师,一定要对自己经手的每一只螃蟹负责,如果马虎大意,挑错的螃蟹可能会遭到消费者投诉,不仅让消费者和经销商遭受损失,也会影响到挑蟹师自身的声誉。

扬子晚报也指出,验蟹师的日薪依档口忙碌程度,在500到1000多元不等,月收入过万并不稀奇。然而高薪背后,是高强度的工作节奏。他们每天从凌晨工作到上午,经手螃蟹上千斤,必须在很短的时间内完成区分公母、核定重量、判断品质等系列操作,每个动作都要快、准、稳——这不仅关系到自己的收入,更关系到湖螃蟹的品牌信誉。

这项职业的另一个特点是季节性鲜明;验蟹师每年通常只工作3到4个月,主要集中在中秋节前后至12月底,这种工作特性,吸引不少人在螃蟹季专门从事验蟹工作,也有许多验蟹师本身就是蟹农转型,在出售自家螃蟹的同时,也为其他蟹农提供验蟹服务,实现多元收入。

吕建福开办「中之蟹」品牌螃蟹挑蟹师培训处,已吸引多位有志于从事挑蟹师职业的人前来学习。 文汇报报导,挑蟹师的收入虽然持续走高,但是多年来挑蟹师供不应求的现象并未得到缓解,青黄不接的情况越发严重。

「我们挣的都是辛苦钱,年轻人不愿意干,吃不了这个苦。」今年54岁的挑蟹师丁雪凤说,挑蟹师每天都要工作十几个小时以上,一天忙下来自然是腰酸背痛甚至站不起身,手被螃蟹夹破、划伤更是家常便饭。同时,挑蟹师的工作就是不断重复地挑选螃蟹,对于年轻人来说比较枯燥。

丁雪凤也是拥有十几年经验的小型养殖户,今年养殖了七、八亩螃蟹。她坦言,她家小孩不仅不愿做挑蟹师,连自家的螃蟹养殖也不感兴趣。而且这不是个别现象,目前高淳的挑蟹师绝大多数都是中老年人,很少见到40岁以下的年轻人,「年轻人追求自由,宁愿去跑滴滴、送外卖,也不愿意做挑蟹师。」

辛苦又枯燥 年轻人不干

吕建福也表示,挑蟹师虽然收入可观,但是非常辛苦,而且要想成为熟练的挑蟹师,一般要经过三年以上的学习和锻炼,一些年轻人在学成出师前就会中途退出。

在他看来,合格的挑蟹师不仅要具备快速分辨螃蟹品质的能力,还要吃苦耐劳和认真负责,因为挑蟹师工作非常辛苦,没有吃苦耐劳的精神肯定做不长久。同时,如果不认真负责就会出现差错,从而影响消费者、养殖户和经销商的三方利益。

报导指出,为破解挑蟹师紧缺困局,一些大型螃蟹经销商和平台联手高校开展产学研合作,尝试运用人工智能(AI)技术对螃蟹品质进行机器识别和筛选。

南京黄金甲农业科技有限公司董事长史团结是知名的螃蟹养殖户和经销商,他坦言,当前螃蟹养殖和经销环节都面临人工短缺问题,目前从业人员大多都在50岁以上,年轻人不愿从事传统体力劳动,因此未来人工短缺问题可能会更加严重。

史团结认为,技术创新将是解决未来劳动力缺口的重要方向。去年他就开始和中国农业大学博士团队合作,研发智能挑蟹技术,希望由此破解挑蟹师紧缺的困局。

解决人才荒 指望AI破局

今年4月,中国农业大学和南京黄金甲农业科技有限公司联合申报的发明专利—「水下螃蟹质量非线性估计方法、系统、设备、介质及产品」已获得国家知识产权局的初步审查并予以公布。

据史团结介绍,这一发明由中国农业大学博士团队开发一款新型高光谱仪,通过对螃蟹密度、硬度、光泽度和气味等指针进行测定,然后借助人工智能算法对螃蟹进行筛选分级。目前该技术处于测试阶段,但分析速度还需改进提升,预计未来可能会取代人工挑蟹师的工作。

与此同时,新零售平台盒马也与上海水产所和上海海洋大学专家合作,研发出「电子验蟹师」——螃蟹肥满度测算机器,并已在市场上投入使用。这款机器通过视觉AI技术识别螃蟹的外壳长宽度及重量等参数,使用专利算法计算出螃蟹肥满度(K值),解决了肥满度无法被看见的难题。

不过,目前「电子验蟹师」还需要人工验蟹师配合工作,即由人工进行前期挑拣,再由机器进行二次检验,避免人工判断误差。

至于在固城湖螃蟹市场,90后验蟹师并不罕见;三十多岁的陈云,在验蟹师业里代表着一股新生力量,他从小在蟹塘边长大,父母养了几十年蟹。扬子晚报报导,这个曾经被认为是「老师傅专属」的行业,如今正迎来越来越多的年轻人。