相较一般贪污案件,「校园餐」查处案件普遍存在金额小等情况,但往往一经披露,旋即引发极大关注,因为这些不法人员从孩子口中「夺食」,群众有切肤之痛,更撼及国家未来栋梁。

统一就餐口取代了教职工窗口,学校食材采购改由教育局公开招标,每所学校食材验收点都加装了摄像头监控配送数量,新食堂数字管理平台从学校下单到配送、入库等环节都有电子化存盘……这是成都市温江区中小学及幼儿园这学年起的新变化,也是一年来史无前例的全国中小学「校园餐」专项整治行动缩影。随着多部门加强联动,「校园餐」反腐治理已进入新阶段。

「扪心自问,(我)特别惭愧。」1月5日,吉林省长春市汽车经济技术开发区第七小学(以下简称「七小」)原后勤主任戚世国出镜忏悔道。

利益输送 犯罪结构庞大

2010年8月,吉林省高尔夫餐饮管理公司为与七小创建长期合作关系,通过给予回扣方式对校内人员进行利益输送,时任校长与戚世国从每位学生每餐餐费中拿1毛钱(人民币,下同)回扣,后来随着「校园餐」餐费调涨,回扣也增加到了3毛钱。从2010年8月至2019年12月的9年多里,该公司从学生餐费里克扣了70余万元用於单位行贿,其中戚世国受贿23万余元。

戚世国案一经披露,旋即引发极大关注。自2024年5月以来,各省纷纷响应中央部署,开展「校园餐」专项整治。从公开案件看,北京廉政法治协同创新基地主任彭新林则表示,「校园餐」查处案件普遍存在涉案人数多、频次多、金额小、潜伏期长等特征,校长、学校食堂分管领导及招标采购等关键岗位人员是办案重点监督和调查对象。

学校校长并不是腐败利益链条的最后一环。据不完全梳理,全国已有至少10名县委书记、教育局局长等因「校园餐」腐败问题被查处。不过,彭新林表示,受利益驱动、过程透明度低、监管疲软、制度漏洞等多种因素影响,「校园餐」腐败问题并未得到根治。此轮「校园餐」专项整治则在中央纪委国家监委统一部署下,更强调系统治理和跨部门协同合作。

以次充好 损害学生健康

中小学食堂分两类,一类自营,一类外包。外包,就是由第三方餐饮公司承包经营中小学食堂,上文提及的吉林省高尔夫餐饮管理公司就属于外包食堂的腐败。多地纪委监委及市场监管局工作人员表示,中小学外包食堂腐败,通常表现为外包餐饮公司以利益输送的方式拿下食堂承包权,在经营中克扣经费、以次充好,导致食品变质或不达标,损害学生健康。

黑豆团餐标准研究院运行院长蒋方源表示,目前各地中小学食堂对外承包招标过程不够透明,企业进驻、招标存在人为设置的壁垒,「更具资质、合规的企业反而竞争不过『有关系』的企业」。知支之(上海)商业管理有限公司创始人孟庆刚也证实了这一现象,「一些地区中小学食堂的招标没有市场化流程,甚至有些不良交易,没有正规、开放的流程」。

企业通过贿赂、给予回扣等方式得标后,项目支出也随之增加,蒋方源说,为维持利润,企业就需要在后续运行过程中「找补」,例如降低材料质量、减少成本或虚报开支。同时,通过利益输送得标的企业,其运营模式不规范,缺乏有效的财务监督,后续环节更可能出现经费问题,形成恶性循环。

类似问题也出现在自营的中小学食堂中。彭新林发现,这类贪腐问题集中在资金管理方面,「一是食材招投标,二是食材验收,这两大环节是重灾区」。以食材招投标来说,采购决策权集中少数人手中,缺乏有效监督和制衡就可能产生贪污腐败;而在食材验收环节,如四川广安市一家公司就通过陈米替代新米、蔬菜替代肉品,在学生营养餐项目不当得利180余万元。

不难看出,无论是自营食堂还是外包食堂,都存在腐败产生的条件。两者出现腐败环节的共性是:流程不够公开透明和正规,关键环节的权力集中,缺乏外部的有效监督。做了30年中小学食堂研究的中国后勤协会中小学后勤分会副会长孙广学表示,事实上,安全不取决于何种经营模式,而在于全链条更公开透明的流程管理和更有力的监督。

这些年,国家的相关政策也始终在朝这一目标努力。2024年开展「校园餐」专项行动以来,各地正逐步落实食堂对外承包要公开招标、信息上网。而在自营食堂的食材查验环节,教育部也规定进货查验人员至少包含学校食品安全员和食堂管理人员,集体验收,公开透明,有条件的学校还应保留影像数据,清晰翔实记录进货查验情况。

实时监控 紧盯食材运用

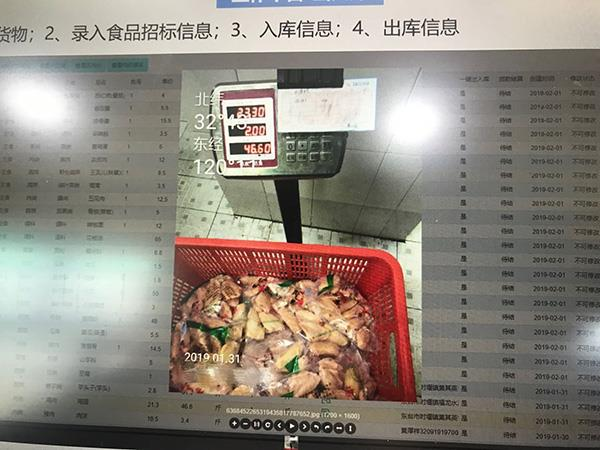

多地教育局及纪委监委工作人员还表示,近段时间以来,他们已经陆续在各校食材查验点加装摄像头,通过实时监控监督食材出入库情况,「食材一上秤,就能自动录入系统」。这些改变都遵循同一个原则,即「校园餐」的各环节尽量公开。

北京大学公共政策研究中心副主任庄德水提出,接下来,「智能监管」系统的权限不应局限于教育局,应当将其推向大众,尤其是家长等利益相关方。无论是否有电子化技术,教育行政部门和学校都要定期公布资金明细帐目、原材料采购、配餐标准等信息,主动接受媒体和社会监督,「只要愿意做,有100种公开透明的方法」。

「阳光食堂」智能监管 让学生吃饱又吃好

一所华南地区有近70年校史的乡镇初级中学,该校高层办公桌里塞满了学生控诉「校园餐」吃不饱的投诉信,却直到多年后该校长官们组成长达11年的「校园餐套取餐费犯罪共同体」涉贪案件曝光才被听到,随着反腐查缉扩大,一周内曾有20多人投案。目前该区已成立「阳光食堂」智能平台等智能监管,学生们不仅吃得饱又吃得好,还出现「校园餐」第一次退费情况。

2024年5月,全国中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治活动拉开序幕。同月某天,该区区委巡察办清晨对该校饭堂供应当天配送的食材突击检查,发现送销单上写着这天的送销金额在6000元(人民币,下同,约842美元)左右,实际秤重,价格仅有约4500元。这样的虚增让巡察人员十分震惊,2024年6月将这一线索移交至区纪委监委。

大数据揪出弊案

该案主办人王小飞(化名)说,办案人员利用大数据等手段查出该校时任饭堂负责人张云宝与涉案供应商实际控制人是堂兄弟关系,成为突破口。随着办案力度的进一步深入,张云宝迫于压力在当月主动投案,并交代了其与该校时任副校长黄凯华、校长练金峰与堂弟的涉案情况,同年8月,黄凯华被区纪委监委移送检察机关,练金峰与涉案供应商实控人相继被留置。

经查实,练金峰涉及「校园餐」腐败问题始于2013年3月,到2024年6月案发,作案时间长达11年之久。2013年1月,张云宝担任该中学饭堂负责人后两个月就开始在「校园餐」上做手脚,该中学的食堂一直是自营,张云宝在市场找到了一些配合其套取学生餐费的供应商,练、黄、张三人约定将套取的学生餐费按8.5:0.75:0.75的比例分配。

三年后的2016年,住校生人数增加,餐费也提高,疫情发生后,该校住宿生由100余人增加到了400余人,食材采购量进一步增加,「这时,张云宝每个月留给自己的套取餐费有时可达上万元」,王小飞说,张云宝等人的套取手段主要包括缺斤少两、以次充好等,这个犯罪结构体能从平均7元的午餐费或晚餐费里面,套取2元多餐费。

这所中学是一所乡镇初中,学生餐费全部来自学生家长。学生家庭并不富裕,多数都在农村。该校一名班主任跟办案人员说,家长节衣缩食给孩子交餐费,孩子却连饭都吃不饱,「我们跟校领导反映过,也得不到解决。我只得跟同学们建议,盛饭的时候,嘴甜一些,让饭堂阿姨多给你加一点米饭」。

最终经查证,张云宝、黄凯华、练金峰三人套取侵吞校园餐费共92万余元。2024年10月,区人民法院一审宣判,张云宝和黄凯华因贪污罪,分别获刑1年3个月、1年。二人认罪认罚,没有上诉。涉事的供应商也被查处。

2024年11月6日,在区教育局召开的现场警示教育会上,区纪委监委相关负责人通报了该中学「校园餐」问题,并对现场教育工作者表示:「你们很多人也是从农村出来的,你们面对的很多学生都是农村孩子,如果涉及『校园餐』问题,你们于心何忍?」若能主动、如实、全面说清问题并退赃且保证引以为戒,可以从轻处理。

会议结束一周内,全区有20余名校长、副校长、饭堂负责人等主动向区纪委监委投案,均涉及「校园餐」问题。截至目前,全区共查出30余名涉及「校园餐」问题的教育工作者,涉案金额共计200多万元,手段和张云宝等人类似,分别受到了严重警告、警告、降职、取消评优资格等处分。

目前,多方监管的智能平台是该区开展「校园餐」整治工作的重要举措之一,这一平台正在区内一所小学试点运行,试图构建「源可溯、量可视、质可控、用可统、责可究」的校园食堂监管新体系。

智能平台电子屏幕的左下侧,滚动显示供应商的名称和当日采购明细,还可以将信息同步推送至审计、市场监管、纪委监委等部门,接受多方监督。饭菜上桌,智能平台的监控依然继续,显示当日饭堂的消费总额以及所有人员就餐消费明细。全区19所设有食堂的公立学校在2025年5月统一完成安装智能平台,该区还要求师生「同餐同菜同价」,做到师生「同吃一锅饭」。

餐费下降还退费

此外,该区的「校园餐」价格在去年出现了整体下降现象。该校现任校长表示,2024年下半年,该校早餐3元价格不变,午餐晚餐由7元降至6元,还增加了3元夜宵。「考虑到我区经济不发达,我们主动压缩利润空间,现在送到学校饭堂的食材是当地菜篮子价格的九折」,该供贺合作联社主任说。

2024年12月,区纪委监委到该中学清点当年的餐费情况,发现当年还结余3.1万余元,后来,这笔餐费退还给了学生。这是该校第一次出现「校园餐」退费情况。而在该区,3.6万名师生「校园餐」专项整治工作还将继续。