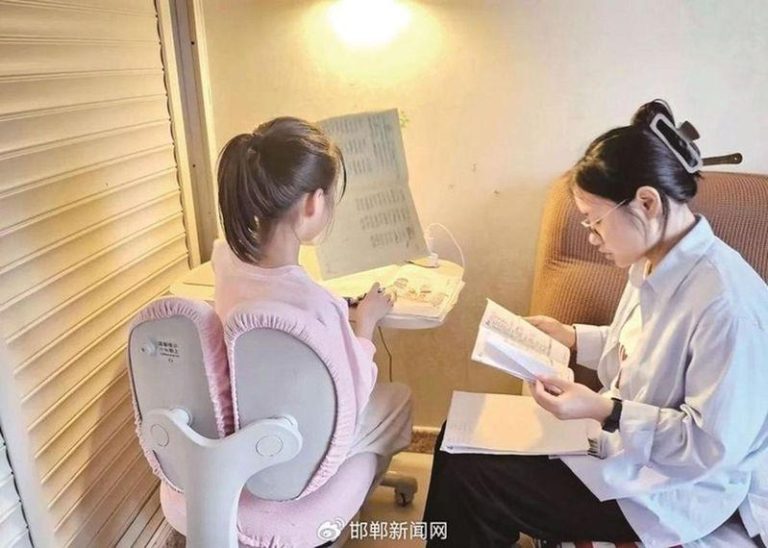

在工作与家庭中艰难寻找平衡的家长们,将育儿「外包」给像明薇这样的大学生。这些大学生们陪着孩子做作业、读绘本、学拼音、捉迷藏、出门玩耍,有时还需要在家中将孩子哄睡。新京报报导,对家长们而言,问题被暂时解决了,但大部分母亲却并未感到安慰。最好的育儿应该是亲力亲为的,有受访者说,「我们当父母是失职的」。

沈未在家乡带女儿到两岁多,才重新回来上班,但母女分开的一年多里,女儿总是在影片里「眼泪吧嗒吧嗒掉」。现在把女儿接到身边,平日的白天,孩子被送到幼稚园,傍晚到家后,她把4小时时间留给女儿,到晚上10点之后再开始工作。

事业、母职难两全

生活与工作难两全,陈砺自觉无法再找一份比目前薪资待遇更好的工作;她说,自己已快到互联网公司的「退休」年纪,趁还能赚到钱的时候多赚一些,等她真的从互联网公司「退休」,就有大把陪伴孩子的时间。

刘铭自认已为孩子做出巨大让步,她在老大出生后换了一份假期更多的工作,将大量精力用在育儿上,但时间仍不够用。她觉得自己尽力了,「对孩子我一点都不愧疚,我愧疚的是,为了孩子改变自己事业的轨迹,从我事业的舒适区离开」。

刘铭在工作上见过那些勤奋且做出成绩的前辈女性。年轻时,她们不必拿这么多时间操心孩子,一心扑在事业上,没人觉得需要为孩子额外牺牲什么,而孩子们也都成才了,这是她见到为数不多、事业与孩子教育双丰收的典型。她现在快40岁,没见到身边哪个同龄人能够拷贝前辈的路线:「我觉得一定要舍弃一部分,因为人的精力就是有限,即使我选择了很好的外部资源,也需要在前期做大量的统筹、沟通、协调工作。」

刘铭也自我反思,能够滋生陪伴师这个需求,「是不是还是我们太贪心了,既想要事业,又想让孩子有高质量的陪伴,所以一定要引入外部力量」。

报导指出,大学生们也有着自己的困惑,长久的陪伴时常模糊了界线;有两次,文彦直接喊明薇「妈妈」,一次兴奋邀请明薇去看自己的画作,一次是类似的忘情时刻。

明薇一开始以为自己听错了,后来再一次听到,她确信耳里传来的声音的确是「妈妈」。她感受复杂,伤心、难过也有一丝对孩子的怜悯。她从孩子口中得知,在家庭成员里,文彦最喜欢爷爷,其次是奶奶,「最不喜欢的就是妈妈」,连家里的阿姨都比妈妈更亲近。

孩子更亲保母姐姐

「我可能比不上妈妈养的一只狗」,文彦说,妈妈曾请假带狗打疫苗,却没有请假参加她的家长会。

从去年底至今,明薇接触过8个孩子。这些家庭的父母无不以事业为重,孩子也大多内向。即使她对每个孩子都付出了十足的耐心,内心深处却始终萦绕着一个想法,「如果是父母亲自来带,效果或许会更好」。

延影和女孩之间的相处也不总是愉快;她在老师、姐姐、朋友和服务者的身分间腾挪,女孩会玩笑似地索要她的手机,为了将手机牢牢握在自己手里,女孩在屋子里跑来跑去,或钻进床底,不想被捉到。

延影不想太严格:「很严的话她会告状,也会不喜欢你。」延影不想失去这份工作,到最后,她只好严肃地告诉孩子:「你再不把手机还给我,我会认真和你妈妈反馈,我明天就不会再来给你上课了。」

家长都清楚,育儿「外包」只是退而求其次的选择,但大多数人没有办法获得更优解。