放眼近两年创业潮,「90后」创业家已进入AI和机器人领域的内核地带,正疯狂「造人」。与前辈创业家明显不同,他们更具技术敏锐度和全球视野,更务实且善于集成资源,正推动机器人技术从实验室走向大规模实际应用,开辟出一条独具「中国特色」的机器人商业化道路。

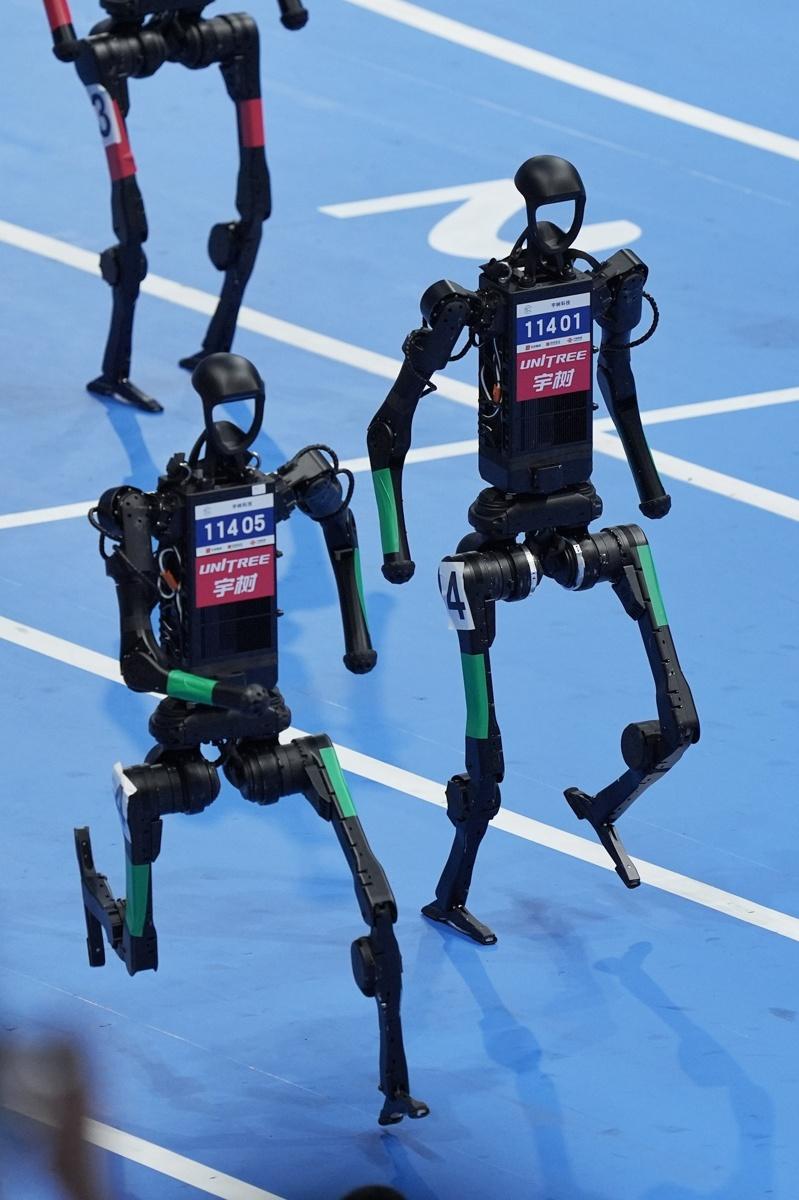

在今年8月召开的全球首次以人形机器人为参赛主体的体育赛事上,北京具身智能公司「星动纪元」夺得原地跳高项目的冠军,以95.641厘米的高度刷新世界纪录;而在1500米田径决赛的终点,「宇树科技」北京子公司「灵翌科技」以6分34秒的成绩夺金,杭州宇树科技排名第三。

宇树科技创始人王兴兴和星动纪元创始人陈建宇这两位「90后」科技创业者都认可,当前机器人「整活」是为了将来更好地「干活」,他们的终极目标中都包括「做出通用机器人」,改变人类现有的生产与生活。

★大学时代 活跃创业社团

大二跷课参加机器人比赛时,樊亚洲没想过自己未来会创业做清洁机器人。作为「看变形金刚和钢铁侠」长大的一代,他从小就对机械装甲感兴趣。大学读了机电与控制工程学院。而选择深圳大学,则是看中这座城市的创业氛围。

从大一开始,樊亚洲就活跃在各大创业社团。他敏锐地观察到,2013年前后,校园竞赛的主流逐渐从沙盘仿真、旅游家教等传统项目,转向以机器人为代表的科技创新竞赛。他当时便意识到:「创业做机器人的机会要来了。」

「与传统课堂相比,比赛更契合机器人项目制学习的特点。」樊亚洲说,机器人技术涉及力学、机械学、电子学、计算机科学等多个学科,且技术前沿变化快、实践性强,这些都超出常规校园教学的深度。

机器人竞赛的价值逐渐被大众看见。大疆创始人汪滔读书期间曾两度参加Robocon亚太大学生机器人大赛,获得香港第一名和亚太第三名的成绩。他表示,两次参赛经历对他「影响深远」,除了技术提升与团队组织协调能力的锻炼,更重要的是懂得了如何在强烈欲望驱动下把事情做成。

连续赞助Robocon两年后,大疆在2015年推出更为「好玩、好看」的机器人大赛RoboMaster,并将当年的决赛设在了深圳大学元平体育馆。在颁奖典礼上,汪滔直言,办赛初衷就是要发掘大学生中的工程师明星,帮助他们实现科技创业的梦想。当时正在读大二的樊亚洲深受鼓舞。

★机器人赛 有助团队锻炼

作为连接教育和产业的桥梁,中国的机器人相关竞赛虽起步晚于日、美等国家,但经过近20年发展,赛事体系日趋完善。「比赛的最大价值则在于仿真了创业环境。」樊亚洲回忆,学生需要自己组队、搭配人员、确定技术方案和实施路径。这种锻炼让他在学校期间就明白产品开发的整个流程,让他能快速从工程思维切换到产品经理角色,省去从校园到创业这段可能长达一、两年的过渡时间。

他对「筹集经费」尤其记忆深刻。当时为获得足够费用,团队每个人都会申报不同子项目,然后将分散的资金集成起来,用于机器人项目的研发。凭借完赛的名目,他向学院申请实验室、去校外拉赞助,还要做营销、搞宣发。申请一些大额经费时,他甚至连日蹲守在校长门口要签字。「创业前期的苦在打比赛时都吃过,便没那么容易放弃。」

樊亚洲后来与企业沟通过,很多公司倾向通过比赛招人,避免传统招聘中的「抽盲盒」情况。樊亚洲就是在频繁参赛后,更加确信自己属于「懂技术,但更喜欢项目管理与市场」的联合创业者角色。

2018年,已经毕业的樊亚洲重返校园,这次他是以企业方身分,试图在校园大赛中寻找可合作的技术方案。经同学介绍,他认识了正在华中科技大学机械工程专业读研的蔡毅,以及后来成为团队CTO的宋祖领。

那时樊亚洲团队遇到一个算法难题,宋祖领自信地表示「包给他就行」,问题果然很快得到解决。这种基于技术能力相互认可的伙伴关系,也为后来他们再次组队创业打下了基础。

2019年,蔡毅休学创业,与留英回国的老同学一起创办武汉创现科技。作为主创之一,有职场经验的樊亚洲继续负责市场,他曾中途离开公司,回到深圳积累市场经验。2022年,樊亚洲重回创现科技,团队当时正「小步快跑」,对初代产品进行升级。

通过一代产品的消费者反馈,他们发现了更为明确、真实的需求—清洁床面宠物毛发和螨虫。2023年,创现的第二代智能床面清洁机器人X1 robot内测完毕,投入生产,首次面向海外市场就获得3000多台订单。2024年,创现顺势推出新品牌「喵卫」,目前仅在天猫平台的月销售已达100万元人民币(约14万美元)。

★资本青睐 引进项目人才

香港科技大学教授李泽湘很早就发现了机器人竞赛对选培创业人才的价值。早在2004年,他就把Robocon竞赛搬进了香港科技大学校园,还开设一门机器人比赛与设计课程,通过八个月「魔鬼训练」,培养学生动手与团队协作能力,尤其是学会运用深圳的供应链来打造产品。

李泽湘「投资」的云鲸智能创始人张峻彬就是典型案例。作为「90后」,张峻彬从中学开始就接触不同的机器人项目,在华中科技大学读本科时曾和室友参加飞豹杯机器人比赛,并取得不俗成绩。期间他还参加华科的HFR足球机器人团队,主做踢足球的人形机器人。过往参赛经历也助他成功获得了李泽湘的青睐,并成为第一个被引进松山湖机器人产业基地的项目人才。

不到一年的筹备时间,张峻彬跟随李泽湘去海内外顶级公司参观、参加机器人学术领域顶会、请教海内外知名科技人士,最终明确了创业方向。2016年,张峻彬创立云鲸智能,内核产品是一款全自动清洁机器人,解决了以往扫地机在回洗途中二次污染地面、手洗拖布等痛点。截至去年9月,云鲸海外业务营收同比增长近七倍,产品出口国家或地区已达30多个。

●具海外经验 学者型创业走「软硬一体」路径

在国内这一波具身智能创业热潮中,星动纪元几乎是为数不多同时研发机器人「大脑」和「本体」的公司。这种「软硬一体、全栈自研」的路径,在起步阶段看似艰难,但对创始人陈建宇而言,却是水到渠成的选择。

「因为我们都能做。」陈建宇先抛出结论,然后理性地分析,具身智能要实现商业闭环,最终必然是以软硬件协同的整体形态交付给用户。「没有大脑的机器人容易沦为废铁,而没有本体的大脑难以称之为机器人。」

2011年,陈建宇被保送至清华大学精密仪器系,这是国内最早做人形机器人研究的单位之一。本科毕业设计阶段,他就开始研究双足机器人的步态规画。而在美国柏克莱加州大学读博期间,他师从美国国家工程院院士、机电控制学科的先驱Masayoshi Tomizuka教授,参与了多个无人驾驶项目。

博士毕业,他回中国加入清华大学交叉信息研究院,担任助理教授,成为清华当时最年轻的博士生导师。2023年,陈建宇创立星动纪元,这也是清华大学目前唯一持股的具身智能企业。到今年7月,星动纪元已推出三款成熟产品,年交付量已超300台。软件层面,该公司发布了融合理解与生成式的VLA模型ERA-42,这一「机器人大脑」能深度理解环境并实时预测。不久前,星动纪元刚完成近5亿元的A轮融资。

如果横向观察这一领域的创业公司,许多创业者与陈建宇有着相似的发展轨迹:他们早年通过优异成绩进入海内外高等学府,具备海外经验,并在顶级研究机构或头部科创企业有过实习经历,最终选择到高校任教,并同步创业。与「毕业即创业」的极客模式不同,他们塑造了另一种学者型创业的范式。

银河通用创始人王鹤便是这一范式下的又一典型代表。他本科毕业于清华大学电子系,拥有史丹福大学计算机博士学位,在三维视觉和具身大模型领域发表近40篇顶刊论文,现任北京大学助理教授、博士生导师。2023年5月,他创立银河通用,专注于具身智能技术与通用人形机器人研发。公司成立仅一年半,便完成累计超12亿元融资,创下国内人形机器人领域早期融资纪录,投资方包括美团战投、IDG资本、经纬创投等头部机构,成为2024年行业「融资标王」。

除清华大学以外,从1980年代开始,国防科技大学、哈尔滨工业大学、浙江大学等高校均在国家「863」计划支持下,针对不同方向开展了基础研究。相关研究团队后来逐步进行科研技术转化,成立或孵化科技公司,探索市场化发展,成为中国人形机器人技术变革的先驱。

「相关领域的『90后』硕士、博士走出校园时,正好赶上具身智能产业爆发,他们就站在技术发展的最前沿。」王兴兴曾分析。更年长的学者可能不掌握前沿动态,而年纪更小的从业者还不具备足够的创业资源,「90后」恰好赶上了时代和产业发展的机会。

而拥有出众履历的学者型创业者,在这一轮靠技术创新驱动的产业浪潮中,无疑获得更多发展机遇。全球TOP 10市值科技巨头中,已有九家是星动纪元的客户。值得注意的是,该公司海外市场收入占比超过50%。

「严格来说,我们的第一代产品并没有创造出真正被市场认可的需求。」樊亚洲道出许多团队的初创困境。他的团队最初针对商旅人士开发一款便携清洁机器人,但市场反馈不佳,内核问题在于「紫外线消杀成果无法可视化」,用户难以感知价值。他们经历了长达四年的「去伪存真」探索,才推出「喵卫」这个新品牌,被用户称为「全自动扫床机器人」。

人形机器人领域的商业化挑战更为艰巨。但陈建宇却持乐观态度,他认为「需求就摆在明面」,关键瓶颈在于「机器人能力是否能与之匹配」。

今年多项国际赛事的举办,给不少具身智能公司以「秀肌肉」的机会,通过「叠衣服、刮胡子、拉拉链」等覆杂操作来展示其模型的泛化能力。有投资人指出,前期看重创业者的技术背景,接下来则会更关注其商业化能力。